Funambulisme

Brève histoire de la marche sur la corde

La marche sur la corde, ou funambulisme (latin : funis : corde et ambulare : marcher), est une discipline intemporelle et renommée qui fascine les gens depuis des générations. Alliant élégance, précision et bravoure, cet art remonte à l’Antiquité et continue aujourd’hui de captiver les publics par des performances impressionnantes.

Grèce antique

20 000 av. J.-C. – 1453 apr. J.-C.

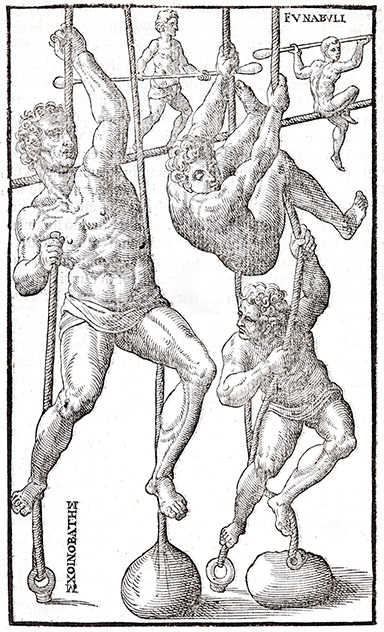

Termes grecs anciens pour désigner les marcheurs sur corde

Les anciens Grecs distinguaient quatre mots différents pour désigner les marcheurs sur corde :

l’Oribate danse sur la corde,

le Neurobate tend sa corde à de grandes hauteurs,

le Schœnobate descend la corde en volant et

l’Acrobate réalise des acrobaties sur la corde.

En 260 av. J.-C., le censeur Messala unifia ces rôles sous le terme funambulus (de funis, signifiant corde, et ambulare, signifiant marcher).

Dans la Grèce antique, avec les membres du Sénat, les marcheurs sur corde portaient du blanc. Cela indiquait qu’ils bénéficiaient de la protection spéciale des dieux. Les anciens Grecs étaient fascinés par la marche sur corde, qui semblait tenir davantage de la magie que de la technique. Mais cette fascination même l’excluait des Jeux olympiques et autres compétitions publiques. Ainsi, le marcheur sur corde fut assimilé aux artistes plutôt qu’aux gymnastes, et classé dans une section spécialisée des Jeux. Selon Alexandre d’Alexandrie, un prix spécial, "Le Thaumatron", fut créé pour eux et décerné à "toute personne qui montre quelque chose d’étonnant, sortant de l’ordinaire".

Rome antique

3 000 av. J.-C. – 476 apr. J.-C.

Dans la Rome antique, l’empereur Marc Aurèle ordonna que des matelas soient toujours placés sous les cordes après qu’un jeune artiste eut fait une chute lors de l’une de ses célébrations. Les cordes romaines devaient être hautes, mais pas au point de rendre toute précaution inutile.

Ni en Grèce ni à Rome les marcheurs sur corde n’étaient admis aux Jeux.

Pausanias écrivit : "Leur activité n’améliorait ni le corps ni l’esprit, et ne pouvait être qualifiée que de violente et dangereuse pour la vie." Ils pouvaient se produire lors de célébrations et autres triomphes, mais il leur était interdit de concourir entre eux dans le cadre de jeux publics.

À mesure que les danseurs de corde s’éloignaient du monde romain du sport et de l’athlétisme, ils rejoignirent un groupe de bateleurs, les Archimomons. Sous l’influence de ce groupe, ils complétaient leur spectacle par de la satire, attaquant les trahisons morales de la politique et de la société à travers des caricatures grotesques de ses danses nuptiales. Jamais ils n’auraient osé le faire en Grèce, où l’art de la marche sur corde était tenu en très haute estime comme partie intégrante de l’éducation des jeunes.

Les funambules se heurtèrent au christianisme naissant. Animés d’une audace sans bornes, ils tendaient leurs cordes à des hauteurs incroyables, au-delà de toute protection possible par matelas ou filet. Saint Jean Chrysostome décrit comment "Ils pouvaient à peine y marcher en haut et en bas ; un battement de paupière ou la moindre perte de concentration suffisait à les précipiter dans la poussière." De plus, certains funambules tentaient à de telles hauteurs les prouesses des danseurs de corde : "Ils se déshabillent," écrit saint Jean, "puis se rhabillent, comme s’ils sortaient tout juste du lit. Une partie du public n’ose pas regarder par pudeur, une autre par peur."

Entre la crainte des uns et la morale des autres commence une longue bataille.

Zarathoustra

1700 av. J.-C. – 1000 av. J.-C. (approx.)

Alors advint ce qui fit taire toutes les bouches et fixa tous les regards. Car entre-temps, le danseur de corde avait commencé sa tâche : il était sorti par une petite porte et marchait sur la corde tendue entre deux tours, surplombant la place du marché et la foule. À mi-chemin, la petite porte s’ouvrit et un personnage vêtu de couleurs vives, tel un clown, bondit dehors et s’avança à grands pas derrière le premier. "Avance, jambe raide," cria-t-il d’une voix terrible. "Avance, fainéant, tricheur, face blême ! — sinon je te chatouille avec mes pieds ! Que fais-tu ici entre les tours ? Ta place est dans la tour. On devrait t’enfermer, car tu as barré la route à ton meilleur !" Et à chaque mot, le clown se rapprochait de plus en plus ; mais quand il ne fut plus qu’à un pas derrière lui, il se produisit cette chose terrible qui fit taire toutes les bouches et fixa tous les regards : poussant un cri de démon, il sauta par-dessus celui qui lui barrait le chemin, lequel, voyant le triomphe de son rival, perdit à la fois la tête et l’équilibre sur la corde, jeta sa perche et tomba encore plus vite, ses bras et ses jambes tourbillonnant. La place du marché et la foule devinrent comme une mer agitée par la tempête : chacun s’enfuit en trébuchant sur son voisin, surtout là où le corps allait s’écraser au sol.

Lire la suiteZarathoustra, cependant, resta à sa place, et le corps tomba tout près de lui, grièvement défiguré et brisé, mais pas encore mort. Au bout d’un moment, l’homme reprit conscience et vit Zarathoustra agenouillé à ses côtés. "Que fais-tu là ?" demanda-t-il enfin. "Je savais depuis longtemps que le diable me ferait trébucher. Maintenant il m’entraîne en enfer : veux-tu l’en empêcher ?"

"Par mon honneur, ami," répondit Zarathoustra, "ce dont tu parles n’existe pas : il n’y a ni diable ni enfer. Ton âme sera morte même avant ton corps : désormais, ne crains plus rien."

L’homme leva les yeux, méfiant : "Si tu dis vrai," dit-il, "en perdant ma vie je ne perds rien. Je ne suis guère plus qu’une bête, dressée à danser par les coups et les friandises."

"Pas du tout," répondit Zarathoustra, "tu avais fait du danger ton métier, et il n’y a rien de méprisable en cela. Maintenant, tu meurs dans l’exercice de ton métier ; c’est pourquoi je t’enterrerai de mes propres mains."

Quand Zarathoustra eut parlé ainsi, le mourant ne répondit pas, mais bougea la main comme pour chercher celle de Zarathoustra, afin de le remercier.

[Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883–92]

300 apr. J.-C.

"Ita populus studio stupidus, in funambulo animum occuparat…" Nos spectateurs étaient distraits par les marcheurs sur corde, écrivit Térence à propos de ce qui se passa lors de la première représentation de sa pièce "Hecyria", en 333 apr. J.-C., lorsqu’on répandit la rumeur qu’une troupe de funambules était arrivée en ville.

400 apr. J.-C.

"Va, funambule, dans la sainteté et l’innocence, comme le beau sexe lui-même, dont la belle discipline peut te propulser sur un fil des plus fins, équilibrant la chair avec l’esprit, gouvernant l’âme par la foi, maîtrisant le regard par la crainte."

[Tertullien, "De Pudicitia", 464]

Comme dans tout grand culte, religion et commerce sont inextricablement liés. Toute hostilité est suspendue pendant les foires, raison pour laquelle les célébrations religieuses et les assemblées d’État sont fixées à ces dates. Les premières foires en Grande-Bretagne, Stourbridge et Bartholomew, datent des invasions romaines.

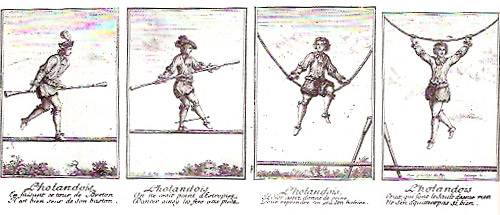

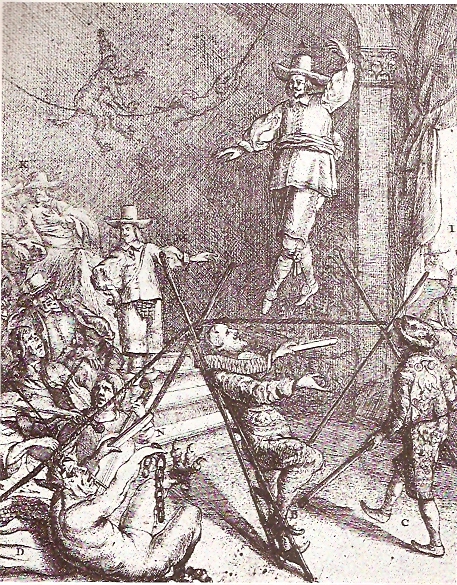

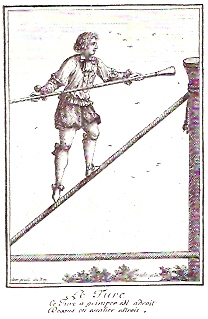

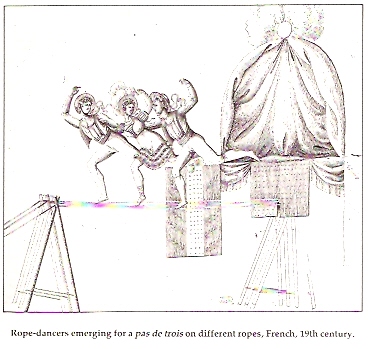

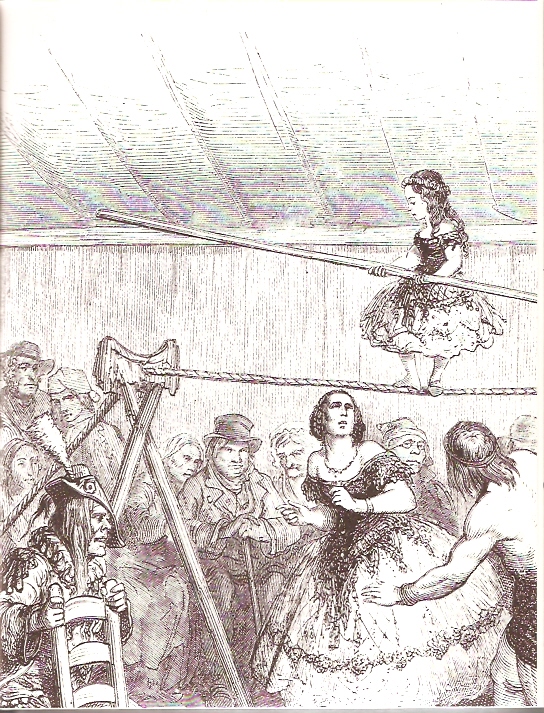

représentant des acrobaties lors d’une foire

La foire est le lieu où le marcheur sur corde gagne sa vie, utilisant ses propres crics pour lever la corde ancrée à environ trois mètres soixante du sol. Il dresse un rideau tout autour, et il faut payer pour entrer dans l’enceinte. Ou bien il se produit en hauteur au-dessus de la foire, parrainé par des marchands avisés comme publicité anticipée. Il peut aussi s’associer à des montreurs d’ours et des contorsionnistes, à des charlatans et escrocs.

"C’est ici, sur la place du marché, qu’il rencontre ses pairs, d’autres marcheurs sur corde venus de l’étranger avec les marchands d’émeraudes et de perles, de lin fin, de corail et d’agate.

Au cours des premiers siècles de la chrétienté, les premières foires furent formées par le rassemblement de fidèles et de pèlerins dans des lieux sacrés, et surtout à l’intérieur ou autour des murs d’abbayes et de cathédrales lors des fêtes des saints qui y étaient honorés."

[Morley, "Memoirs of Bartholomew Fair", 1892]

Après la fête, le roi se remet à gouverner, la princesse a des enfants et le danseur de corde retourne à la foire, là où on l’avait trouvé au départ.

Ainsi en est-il du danseur de corde, qui doit s’exercer dans le tumulte et le vacarme de la foire, jusqu’au prochain jour de fête. La foire est sa condition, comme les cendres le sont pour Cendrillon.

500 apr. J.-C.

Au cours du cinquième siècle en France, une série de conciles d’évêques attaque les compagnies de bateleurs comme si elles incarnaient le mal absolu sur terre. En 549, le concile de Châlon leur interdit de s’approcher des biens de l’Église, interdisant pratiquement l’art "profane" de la marche sur corde, puisqu’il était alors pratiqué exclusivement lors des marchés et foires, toujours organisés près de l’église, voire dans le cimetière même.

En 554, Childbert, roi des Francs, interdit aux clercs d’assister aux spectacles des bateleurs, qu’il regroupe insultamment sous le nom de "thymelici" (fainéants ivrognes). La musique non liturgique est considérée comme mauvaise. La réputation que les clercs acquièrent de lubricité, de paresse et de menus larcins est jugée dangereusement proche de celle du redoutable bateleur lui-même.

600 apr. J.-C.

Le poète Manilius suggère que ceux qui sont nés sous le signe des Poissons font de bons funambules. "Si par hasard son esprit est poussé à envisager un métier, il sera animé d’enthousiasme pour les professions risquées, le danger étant le prix auquel il vendra ses talents ; osant de petits pas sur un chemin sans épaisseur, il plantera fermement ses pieds sur une corde inclinée ; puis, en tentant une ascension vers le ciel, il glissera à plusieurs reprises des points d’appui qu’il vient de gagner et, suspendu en plein air, tiendra une multitude en haleine par sa seule personne."

["De Astronomica V", 638-660]

À Pâques, au Moyen Âge, un danseur se produisait sur un globe géant à l’intérieur de l’église d’Auxerre.

800 apr. J.-C.

En France, de nouveaux conciles (Tours en 813, Paris en 829 et Reims en 858) interdisent toute forme de divertissement aux clercs. De telles mesures mettent à l’écart le marcheur sur corde, en faisant de lui un étranger ou un "Turc".

1100-1200 apr. J.-C.

Philippe-Auguste (1165-1223) chasse les bateleurs de la cour de France où, depuis des siècles, ils étaient les bienvenus. Comme à Rome, lorsque Tibère bannit les funambules de la ville, la licence est accordée et retirée par le même pouvoir.

1300-1400 apr. J.-C.

Un homme de Gênes glissa en chantant le long d’une corde tendue de Notre-Dame [Paris, France] jusqu’au Pont Saint-Michel, que devait emprunter la future reine… Le pont était recouvert de taffetas bleu semé de fleurs de lys dorées, dans lequel une fente avait été pratiquée. Et, tandis que la reine Isabeau (1371-1435) entrait sur le pont, l’homme de Gênes apparut, plaça une couronne sur la tête de la future reine et repartit sur la corde dans la nuit tombante, portant dans ses mains deux torches visibles à des kilomètres à la ronde. Certains villageois crurent qu’un ange était descendu du Paradis pour accueillir la nouvelle reine. D’autres pensèrent qu’il s’agissait d’une étoile filante, signe d’un grand événement.

1500 apr. J.-C.

"On traverse les rivières encore plus souvent [que pour nager] avec des tambours de cuir attachés aux pieds… Évidemment, il faut du courage pour faire cela, comme pour la marche sur corde, ainsi que de l’entraînement et une grande force physique ; si l’on y ajoute de la légèreté, le spectacle n’en sera que plus beau et agréable."

[Hieronymus Cardanus, "De Subtilitate", 1556]

En 1556, Hieronymus Cardanus écrit dans "De Subtilitate" : Ceux qui dansent sur la corde, qui se nomment eux-mêmes Funambuli, sont les plus hardis de tous les hommes, domptant les lois de la nature par l’artifice. En effet, la danse sur corde trouve son origine dans la magie naturelle. Car l’art magique dépend de causes naturelles, et ce qu’il a d’admirable vient de l’occulte et du caché.

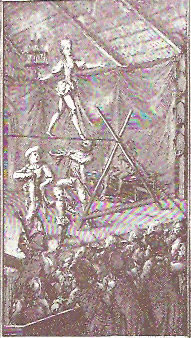

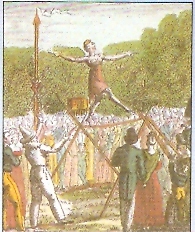

Lire la suiteAu Moyen Âge, un numéro de funambule était considéré comme indispensable pour conférer à tout événement public son juste air de mystère. "Archeologia Britannica" décrit le couronnement d’Édouard VI (1537–1553) en 1547 :

"Il y avait une grande corde, aussi grosse que le câble d’un navire, tendue depuis les créneaux du clocher de Saint-Paul [Londres], avec une grande ancre à une extrémité, fixée juste devant la porte de la maison du doyen de Saint-Paul ; et lorsque Sa Majesté approcha, il vint un homme, étranger originaire d’Aragon, couché sur la corde, la tête en avant, écartant bras et jambes, courant sur la poitrine sur la corde depuis les créneaux jusqu’au sol, comme une flèche tirée d’un arc. Puis il vint à Sa Majesté, lui baisa le pied ; et ainsi, après quelques mots adressés à son Altesse, il s’éloigna de lui, remonta sur la corde jusqu’au milieu du cimetière, où, attaché par une corde, il exécuta certains numéros sur la corde, tels que culbutes et jeux de jambes. Puis il prit la corde, l’attacha au câble, s’attacha par la jambe droite un peu en dessous de la cheville, resta suspendu ainsi quelque temps, puis se remit droit, défit le nœud et redescendit. Ce qui retint Sa Majesté, ainsi que toute sa suite, un bon moment."

Dans la version de Raphael Holinshed, en plus de glisser le long de la corde comme le schoenobat grec antique, l’"Argosin" joua de nombreux tours plaisants, au grand divertissement du roi et des nobles.

En 1553, à l’occasion de l’arrivée à Londres de Philippe d’Espagne (1527–1598) pour épouser la reine Marie, il y eut encore "le spectacle, du côté de l’église Saint-Paul, de celui qui descendit sur une corde attachée aux créneaux, la tête en avant, sans se retenir ni des mains ni des pieds, ce qui, peu après, lui coûta la vie".

[Holinshed, "Chronicles", 1577]

[En France] Les conciles continuent de persécuter les bateleurs et funambules : en 1560, après les plaintes des prêtres de Paris selon lesquelles la messe dominicale était désertée au profit des spectacles de funambules, le commissaire de police de la Marre — si bien nommé — limite les fauteurs de troubles aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent.

"Il y avait un homme à Paris, sous le règne du bon roi Charles, qui pouvait sauter, bondir et faire sur la corde des tours qu’aucun aujourd’hui ne croirait s’ils n’avaient été vus à l’époque. Il tendait des cordes fines depuis les tours de Notre-Dame jusqu’au palais, et sur ces cordes il sautait et exécutait des prouesses d’agilité qui donnaient l’impression qu’il volait. On l’appela donc 'Le Voleur'. Je l’ai vu moi-même, ainsi que bien d’autres. On disait qu’il n’avait pas d’égal dans son art, qu’il exerçait souvent devant le roi. Un jour cependant, il manqua son appui sur la corde et tomba de si haut qu’il se brisa tous les os. 'À coup sûr', dit le roi en l’apprenant, 'le malheur doit frapper celui qui présume trop de ses sens, de sa force, de sa légèreté ou de toute autre chose'." Christine de Pisan, XVe siècle

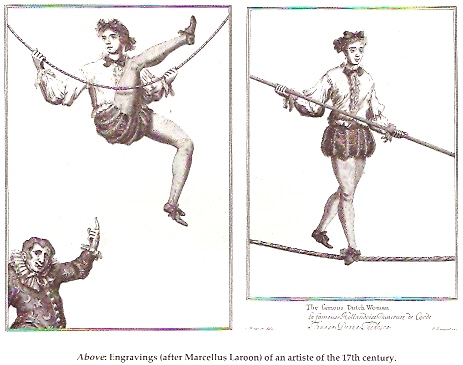

1600 apr. J.-C.

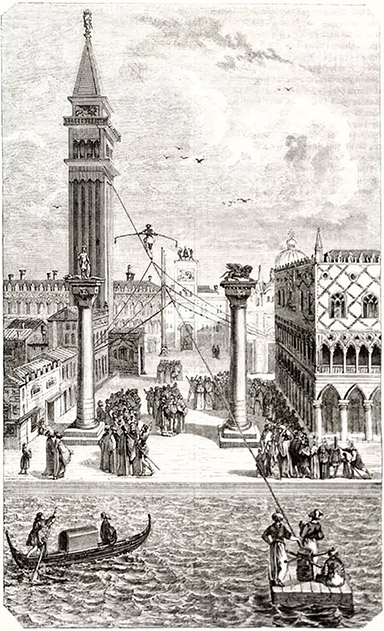

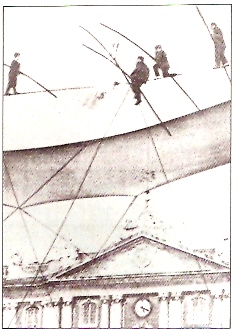

Venise avait ses marcheurs sur corde qui se produisaient au moins une fois par an devant le Doge, le Sénat et les ambassadeurs étrangers, à l’occasion de la fête de la Saint-Marc. James Peller Malcolm, dans "Miscellaneous Anecdotes Illustrative of the Manners and History of Europe During the Reign of Charles II, James II, William III and Queen Anne" (1811), écrit :

"Depuis des siècles, on a imaginé toutes sortes de moyens pour honorer le saint patron de la ville ; et, parmi d’autres coutumes singulières, un homme monte et descend la tour qui lui est dédiée, soutenu seulement par une corde tendue depuis le sommet et fixée à une distance considérable de sa base."

Ayant ainsi introduit le sujet, nous proposons le récit amélioré suivant, rédigé en 1680 : "Venise, 7 mars. Le dernier jour du mois dernier, le Doge, le Sénat et l’ambassadeur impérial, ainsi que plus de cinquante mille spectateurs, assistèrent à la solennité de la Saint-Marc. D’abord parurent certains bouchers vêtus de leurs habits de rôtisseurs ; l’un d’eux, avec un cimeterre persan, trancha la tête de trois bœufs, l’un après l’autre, d’un seul coup, à l’admiration de tous, qui n’avaient jamais rien vu de semblable ni dans cette ville, ni ailleurs dans le monde. Mais ce qui causa encore plus d’étonnement fut qu’un certain personnage, vêtu d’un habit de cheval en clinquant, portant un casque doré, tenant de la main droite une lance et, de la gauche, un casque fait d’une fine plaque dorée, monté sur un cheval blanc, gravit d’un pas vif une corde longue de six cents pieds, tendue du quai jusqu’au sommet de la tour Saint-Marc. Arrivé à mi-chemin, son manteau de clinquant tombant, il s’arrêta et, inclinant sa lance en signe de respect, salua le Doge assis au Palais et fit trois fois tournoyer la bannière au-dessus de sa tête."

Lire la suitePuis, reprenant sa vitesse initiale, il poursuivit et, avec son cheval, entra dans la tour où se trouve la cloche ; ressortant aussitôt à pied, il grimpa jusqu’à la plus haute flèche de la tour ; là, assis sur l’ange doré, il fit à nouveau tournoyer sa bannière plusieurs fois, puis redescendit jusqu’à la tour. Reprenant son cheval, il redescendit jusqu’au sol. L’année suivante, il promit de monter à la même tour avec une charrette et des bœufs.

Pendant le carnaval, un marin déguisé en Mercure s’approchait du Doge sur une corde pour lui offrir un bouquet de fleurs et un poème. Ce Mercure avait une corde attachée à ses ailes, ce qui rendait le voyage sûr mais détruisait l’illusion. Évidemment, on ne pouvait courir aucun risque en une occasion aussi propice. Imaginez Mercure se brisant le cou ! Ce serait un mauvais présage pour Venise, et le Doge est trop sage pour le risquer. Car le carnaval est pris encore plus au sérieux que la fête du saint patron de la République.

Un mariage, un couronnement, un anniversaire : lors de toutes ces occasions, la présence d’un marcheur sur corde est bien plus qu’un simple divertissement. Il est sollicité car lui seul peut conférer à l’événement les implications cosmiques nécessaires. Car il incarne le destin de ceux qu’il honore. Aujourd’hui, peut-être seul le "grand bond pour l’humanité" de Neil Armstrong peut donner une idée de la portée métaphorique de la danse magique du marcheur sur corde. De même que le monde entier retint son souffle lorsque l’Apollo 4 américain se posa sur la Lune, ainsi les spectateurs de la place Saint-Marc savaient que, l’espace d’un instant, les destinées de la république vénitienne reposaient sur les épaules ailées de leur Mercure.

Un roi couronné, une princesse mariée à son prince : pour chacun, le marcheur sur corde est le symbole de leur bonheur et de leur succès futurs. Porté par l’occasion tout en tenant son destin en équilibre, il est là et pas là : un surhomme dont les mouvements, observés par la foule, sont régis par des forces qui échappent à son contrôle.

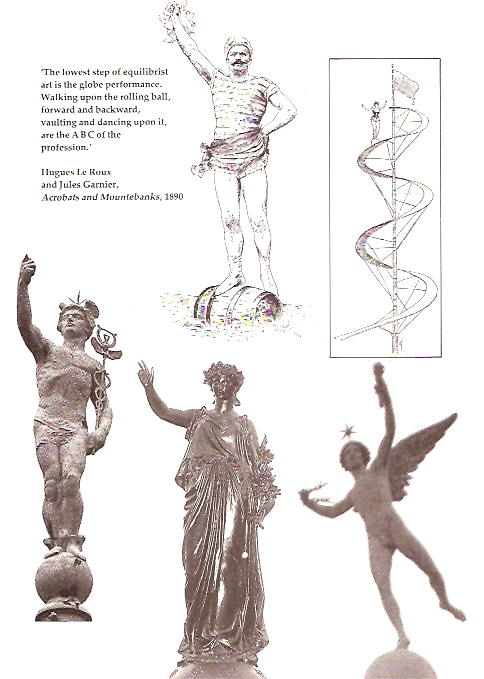

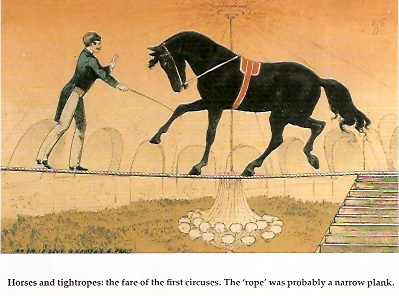

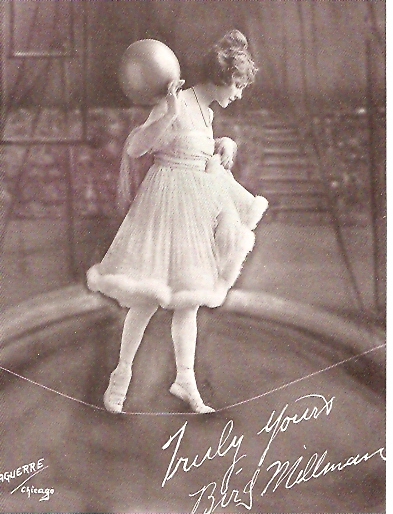

L’équilibre sur un globe est censé être à l’origine de la marche sur corde. Jacob Spon, dans "Recherches Curieuses d’Antiquité" (1683), évoque des jeux d’équilibre sur des tambours de cuir remplis de vin lors des fêtes bacchanales. Selon lui, "tout marcheur sur corde devrait être capable de marcher sur un globe : c’est une technique fondamentale".

La persécution atteint son apogée en Angleterre sous Cromwell (1599-1658). Pendant dix-huit ans, jusqu’au retour de Charles II, les théâtres restent fermés et les acteurs qui défient le Parlement vont en prison. Pourtant, l’escrime, les combats d’animaux, les spectacles de marionnettes et la danse sur corde sont autorisés.

Même sous la Restauration, il faut encore une licence pour divertir. Des avis sont affichés dans toute la ville : "Toutes les personnes concernées sont priées de prendre note et de supprimer tous les bateleurs, danseurs de corde, escrimeurs, chanteurs de ballades et ceux qui présentent des mouvements ou des curiosités, qui n’ont pas de licence en lettres rouges et noires portant la signature et le sceau de Charles Killigrew, écuyer, Maître des divertissements de Sa Majesté".

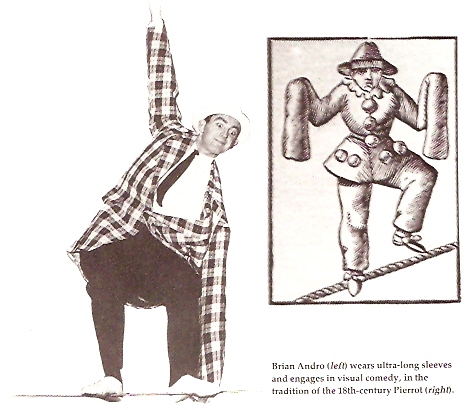

Le "soûl rentrant chez lui" est un numéro traditionnel de funambule. Déjà sous le règne de Louis XIV (1638-1715), Anthony de Sceaus imitait un ivrogne sur la corde en marchant avec une série de faux pas. Au tournant du siècle, au Cirque d’Hiver, Aeros se produisait en clochard au nez rouge éclatant, des bouteilles de vin dépassant de ses poches, titubant dangereusement sur la corde sans jamais tomber.

Mathieu de Coucy, dans "Histoire de Charles VII" (1661), écrit que "pour saluer les ambassadeurs [de France], le duc de Milan fit tendre une corde très haut au-dessus de son palais, à 150 pieds de hauteur, sur laquelle un Portugais marchait en avant et en arrière, saluait à genoux, s’asseyait, se tenait sur un pied, dansait au son d’un tambour, se suspendait la tête en bas et exécutait toutes sortes de tours jusqu’à ce que les dames présentes portent leur mouchoir à leurs yeux, de peur qu’il ne se tue…".

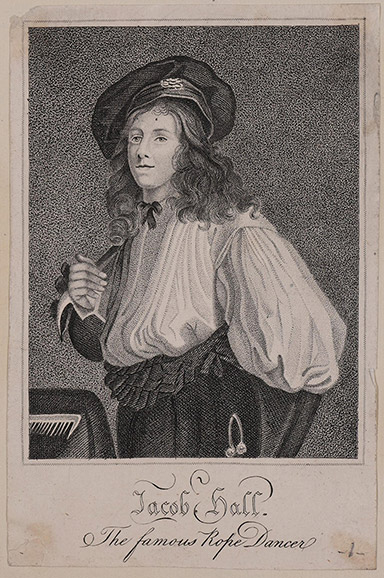

"21 septembre 1668… Et de là, chez Jacob Hall, pour voir sa danse sur corde, où j’ai vu des choses comme je n’en avais jamais vues, et qui valaient vraiment la peine : et là je fis connaissance avec un homme qui m’emmena dans une taverne, où vint ensuite la musique de ce chapiteau, puis Jacob Hall lui-même, à qui je voulais parler pour savoir s’il lui était arrivé des accidents par chute dans sa carrière. Il me dit : 'Oui, souvent, mais jamais jusqu’à me casser un membre' ; il semble être un homme très robuste. Après leur avoir offert une ou deux bouteilles de vin, je repartis."

[Samuel Pepys, 1668]

© The Trustees of the British Museum. Partagé sous licence Creative Commons Attribution.

Avez-vous vu la danse sur corde ?

Quand l’esprit d’André était épuisé,

Et que les cabrioles de Jacob ne suffisaient plus,

Une demoiselle monte en haut de l’échelle,

Et, avec deux lourds seaux, entraîne une danse ;

La foule bâillante se penche pour voir le spectacle,

Et salive d’un plaisir vain.

[John Dryden (1631-1700)]

Les habitants de Charing Cross se plaignent que le chapiteau du danseur de corde Jacob Hall (1662–1681) attire tant de coquins dans le quartier qu’ils se font constamment dérober des objets dans leurs boutiques. Ils lancent une pétition et un mandat arrive de Whitehall. Le juge en chef lui dit au tribunal que son chapiteau est une nuisance pour la paroisse. Comme le dit la chanson :

"Dans des maisons de planches, les hommes marchent sur des cordes,

Aussi facilement que des écureuils cassent des noisettes ;

Les coupe-bourses les mordent et les dépouillent ;

Mais ceux-là, nous pensons, sont de mauvais oiseaux."

[Thomas D’Urfrey, Pills to Purge Melancholy (1719-20)]

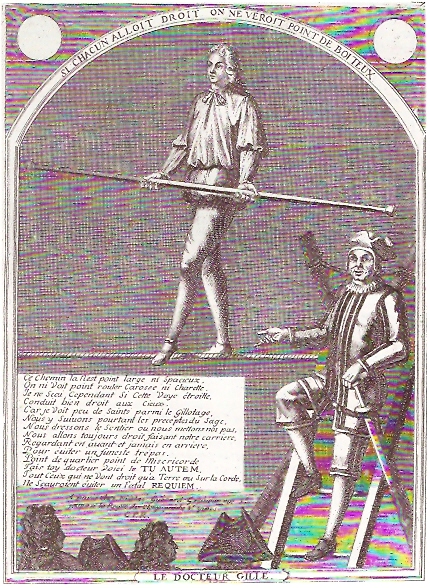

"The London Spy" (Ned [Edward] Ward) mentionne un marcheur sur corde dont "les mèches façon Tyburn présageaient un destin si funeste que je craignais qu’il ne tombe, de peur que son piédestal de chanvre ne lui prenne le cou. Il ordonna que la corde soit modifiée selon son souhait avec une telle affectation de seigneur que, par sa démarche impérieuse, je compris qu’il était maître des singes. Puis, le regardant fixement, je me souvins l’avoir vu dans notre ville, où il avait eu l’audace de se présenter comme un médecin infaillible. Sur quoi je demandai à mon ami ce que cela signifiait".

"Bah", dit-il, "je suis désolé que vous soyez si ignorant. Voyez-vous, nous avons des médecins danseurs, des médecins acrobates et des médecins bouffons, tout comme des médecins de collège. Et certains d’entre eux, s’ils le veulent, peuvent faire des tours bien plus étranges que vous ne l’imaginez. Mais sachez que ces hommes grandissent entre la mort et le remède, c’est-à-dire entre la corde et la médecine, et, en grandissant, s’ils se révèlent trop lourds de talon pour être danseurs ou acrobates, ils sont forcés d’apprendre d’abord à être bouffons, et, une fois devenus experts en pitreries, l’étape suivante est de devenir docteur, en troquant leur habit bariolé contre un habit de velours".

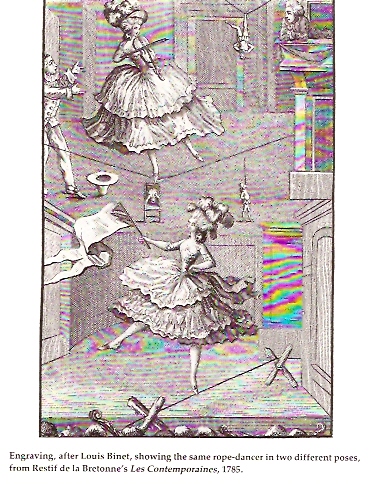

"The London Spy" (Edward Ward – 1698–1700) mentionne :

"...deux jeunes femmes bien en chair, qui, pour montrer leur affection pour les culottes, les portaient sous leurs jupons, dans lesquels, par décence, elles dansaient d’abord. Mais pour montrer aux spectateurs à quel point une femme, une fois échauffée, est prompte à abandonner sa modestie, elles ôtèrent leurs jupons après un léger échauffement et se mirent à sautiller et à gigoter comme si le diable en personne était en elles. Elles furent suivies par une femme noire et une Irlandaise.

Dès que la noire s’assit entre les poteaux croisés qui soutenaient une extrémité de la corde, un paysan assis près de moi entra dans un tel éclat de rire qu’il se mit à glousser. 'Dis-moi, honnête ami', lui dis-je, 'qu’est-ce qui te rend si joyeux ?' 'Maître', répondit-il, 'j’ai souvent entendu parler du diable sur deux bâtons, mais je ne l’avais jamais vu de ma vie. Et puis, maître, qui peut s’empêcher de rire en voyant le diable s’apprêter à danser ?'

Lorsqu’avec beaucoup d’art et d’agilité elle eut exercé ses membres bien proportionnés à la grande satisfaction des spectateurs, l’Irlandaise se leva de son siège de chanvre pour montrer à la foule sa silhouette. Ses épaules étaient bâties comme celles d’Atlas, et ses fesses, grosses comme deux miches de pain, tremblaient pendant qu’elle dansait comme deux puddings frémissants portés sur un plat. Ses cuisses, charnues comme un baron de bœuf, étaient si disproportionnées à son corps qu’elles semblaient aussi noueuses que les piliers de Saint-Paul. Ses jambes, solides comme celles d’un porteur, avaient des mollets ronds et durs comme un ballon, les muscles tendant la peau comme la tête d’un tambour fraîchement tendu, et elle se dandinait sur la corde comme une oie franchissant le seuil d’une grange."

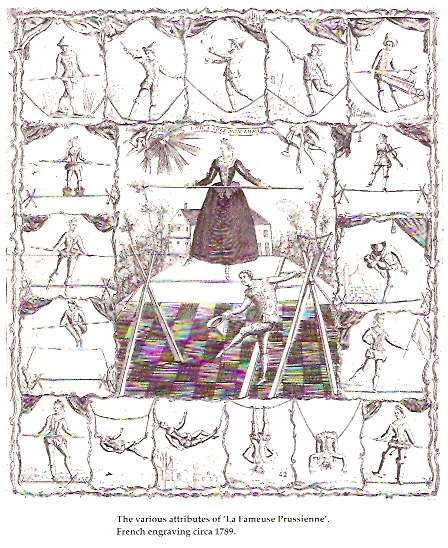

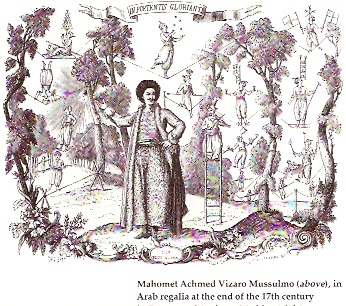

Encore un Turc qui étonne les Français : "Vers la fin du XVIIe siècle, vivait un Turc qui montait sur une corde raide attachée au sommet d’un mât dressé à l’intérieur du Jeu de Paume de la foire Saint-Germain. Il fixait sa perche d’équilibre à un disque tournant au sommet du mât et tournoyait dessus comme une toupie fouettée par un écolier. Puis il dansait la tête en bas, les pieds en l’air, au son d’un violon. Enfin, il descendait la corde à reculons, bien qu’elle fût presque verticale.

Les spectateurs ne pouvaient que trembler pour sa vie, qu’il devait perdre peu après à la foire de Troyes, en Champagne. Un célèbre danseur de corde anglais de la même troupe, jaloux de la renommée du Turc, fut soupçonné d’avoir graissé le bas de la corde sous prétexte de la passer à la craie, alors que le Turc tournoyait là-haut. Descendant la corde à reculons, il ne s’en aperçut pas, et le fait qu’il marchait pieds nus contribua à sa chute. De tels crimes ne sont pas rares chez ceux qui aspirent à l’excellence dans les arts."

[Jacques Bonet, "Historie Générale De La Danse Sacrée Et Profane", 1724]

1700 apr. J.-C.

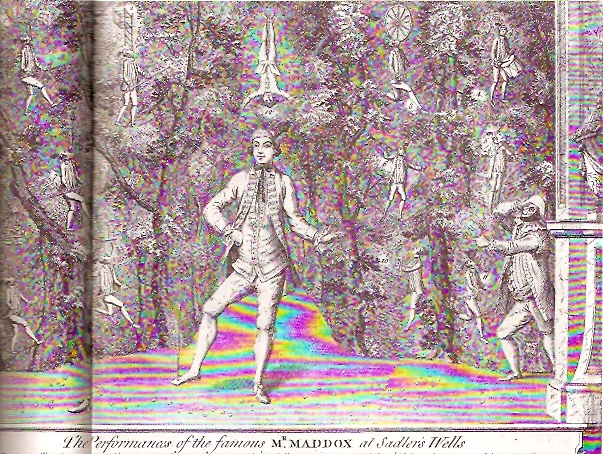

À la charnière du XVIIe siècle, tandis qu’à Paris [France] les bateleurs étaient persécutés par les comédiens légitimes pour avoir tenté d’installer leurs théâtres sur le boulevard du Temple, leurs homologues londoniens trouvaient dans les jardins de plaisance d’Islington la liberté d’exercer leur art. La découverte d’une source d’eau ferrugineuse à proximité et le creusement du New River par Sir Hugh Myddelton, première alimentation artificielle en eau de Londres, incitèrent un certain M. Sadler à ouvrir les lieux à la récréation. Les gens affluaient pour admirer les grands travaux de Sir Hugh, pêcher dans le New River et profiter des eaux, avant de terminer la journée dans l’établissement de M. Sadler.

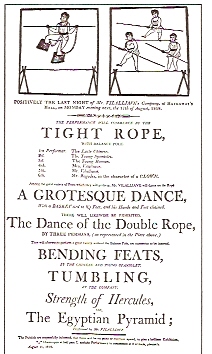

À cinq heures de l’après-midi, tout commençait : musique, danse, chant, acrobaties, pantomime et, surtout, danse sur corde. "À la maison de musique de Sadler’s Wells, nichée au milieu des jardins, apparut sur un fil à peine plus épais qu’un fil à coudre la silhouette de l’équilibriste écossais, au son des coups de pistolet, des trompettes, et avec le balancement et le roulis de brouettes."

"Le lecteur me pardonnera d’introduire ici l’essentiel d’une annonce insérée dans The Postman du 19 août 1703 par Barnes et Finley qui, après le traditionnel exorde sur leur excellence supérieure, précisent que le spectateur verra 'Lady Mary exécuter de remarquables pas sur la corde dansante'. Chetwood, dans son History of the Stage, mentionne cette Lady Mary, fille de parents nobles habitant Florence, où ils l’enfermèrent dans un couvent. Malgré cette tendre protection, leur belle enfant aperçut un bouffon qui, malheureusement, la remarqua en retour. Il s’ensuivit une liaison clandestine, puis une fuite ; enfin, ce scélérat lui apprit ses infâmes tours, qu’elle exécuta pour son profit, jusqu’à ce que le vice la lui asservisse complètement.

Lady Mary est ensuite évoquée dans Heraclitus Ridens n° 7 par Earnest, qui écrit : "Regardez ce vieux monsieur ; ses yeux sont fixés sur Lady Mary : Cupidon l’a frappé aussi net qu’un rouge-gorge… Pauvre Héraclite ! Il a pleuré jusqu’à s’assécher et il est si gâteux qu’il se régale de ce qui ne devrait nourrir que ses supérieurs !"

La fin de Lady Mary fut tragique : son mari, impatient de tout retard ou obstacle à ses gains, lui permit ou lui ordonna de se produire sur la corde alors qu’elle en était à son huitième mois de grossesse. Alourdie par son poids, elle tomba et ne se releva jamais ; son enfant naquit sur scène et mourut avec sa mère.

[James Peller Malcolm, "Anecdotes of the Manners and Customs of London During the Eighteenth Century, Including the Charities, Depravities, Dresses and Amusements of the Citizens of London During the Period", 1808]

Au tournant du XVIIIe siècle, en France, les bateleurs quittent les foires, leur cadre traditionnel, et commencent à construire des théâtres où ils peuvent jouer toute l’année.

Les acteurs de la Comédie-Française à Paris ont toutes les raisons de craindre ces nouveaux venus : ils risquent de perdre leur public. (Ita populus studio stupidus, in funambulo animum occuparat… "Nos spectateurs étaient distraits par les marcheurs sur corde", disait Térence à propos de la première représentation de sa pièce "Hecyria", en 333 apr. J.-C., lorsqu’on colporta la rumeur qu’une troupe de funambules était arrivée en ville.)

Ils pourraient aussi, par association avec des gens de basse condition, perdre la faveur du roi, une faveur chèrement acquise depuis un siècle. Anciens bateleurs eux-mêmes, ils tiennent à préserver leur statut récemment acquis. C’est pourquoi ils utilisent leur faveur à la cour pour se protéger par une série de décrets.

Le 17 avril 1709, à la demande de la Comédie-Française et de l’Opéra, la police interdit aux nouveaux venus de jouer des scènes musicales. Farce et comédie sont également supprimées, même dans les foires. En février 1710, il leur est interdit de parler, chanter ou danser autrement que sur la corde. Enfin, en 1719, les spectacles du boulevard du Temple sont entièrement supprimés, en raison de la construction de l’Académie royale de musique toute proche.

La Révolution lèvera temporairement ces interdictions.

"On ne trouve plus les célèbres danseurs et voltigeurs sur corde, observés avec crainte et appréhension par un public qui ignorait qu’ils mâchaient une racine appelée 'dormit' pour éviter le vertige, comme les chèvres et les chamois qui mangent ses feuilles avant de gravir les hauteurs des Pyrénées."

[Jacques Bonnet, "Histoire Générale De La Danse Sacrée Et Profane", 1723]

En Angleterre, même lorsqu’ils obtiennent une licence, les marcheurs sur corde doivent rester dans l’enceinte de la foire. À Stourbridge, les bateleurs ne se voient accorder un espace que lorsque les échanges commerciaux sont terminés et que la gentry locale vient se divertir.

"En un mot", écrit Daniel Defoe en 1723, "la foire est comme une ville bien fortifiée, et c’est l’endroit où il y a le moins de désordre et de confusion (je crois) que l’on puisse voir, malgré une affluence si considérable de personnes.

Vers la fin de la foire, lorsque la grande agitation des affaires de gros commence à se calmer, la gentry arrive de toutes les parties du comté ; et bien qu’elle vienne pour se divertir, ce n’est pas peu d’argent qu’elle dépense, généralement au profit des détaillants – marchands de jouets, orfèvres, chaudronniers, quincailliers, tourneurs, modistes, drapiers, etc. – et elle réserve quelques pièces pour les spectacles de marionnettes, farces, danseurs de corde et autres divertissements, dont il ne manque pas…"

Épitaphe de Cadman, tué en 1740 en glissant le long du clocher de l’église de Shrewsbury :

"Que ce petit monument conserve le nom

de Cadman, et proclame aux temps futurs

qu’ici, en tentant de voler depuis cette haute flèche

pour traverser la rivière Severn, il trouva

sa fin tragique. Ce ne fut ni par manque d’adresse

ni de courage qu’il échoua :

non, non – une corde défectueuse, tendue à l’excès,

envoya son âme s’élever vers le ciel,

et dit à son corps resté ici bas bonne nuit."

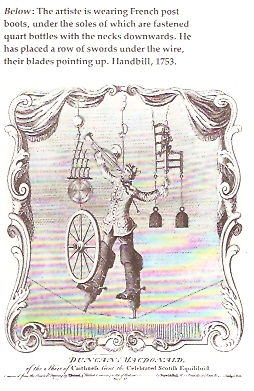

En Angleterre au XVIIe siècle, des matelas de plumes étaient prévus par précaution : "Une corde tendue du sommet de la tour de l’église All Saints (Hertford) descendait obliquement jusqu’au sol, à environ quatre-vingts mètres de la base de la tour, où, passée sur deux pièces de bois croisées et fixées l’une à l’autre, elle était attachée à un pieu planté dans la terre ; deux ou trois matelas de plumes étaient placés sur les traverses pour accueillir l’artiste à sa descente et amortir sa chute. Il disposait aussi d’une planche plate, munie d’une rainure en son milieu, qu’il attachait à sa poitrine ; lorsqu’il se préparait à se produire, il se couchait sur la corde, tête en bas, ajustait la rainure à la corde, ses jambes étant retenues par une personne désignée, jusqu’à ce qu’il ait trouvé son équilibre. Il était alors lâché et descendait à une vitesse incroyable du sommet de la tour jusqu’aux matelas, qui l’empêchaient de toucher le sol. Cet homme avait perdu une jambe, remplacée par une jambe de bois lestée de plomb pour contrebalancer l’autre. Il exécuta la prouesse trois fois le même jour : la première fois les mains vides, la deuxième fois tenant une trompette qu’il fit sonner pendant la descente, et la troisième fois avec un pistolet dans chaque main, qu’il déchargea en cours de route."

[Jehosaphat Aspin, "A Picture of the Manners and Pastimes of the Inhabitants of England from the Arrival of the Saxons Down to the Eighteenth Century, Selected from the Ancient Chronicles and Rendered in Modern Phraseology", 1825]

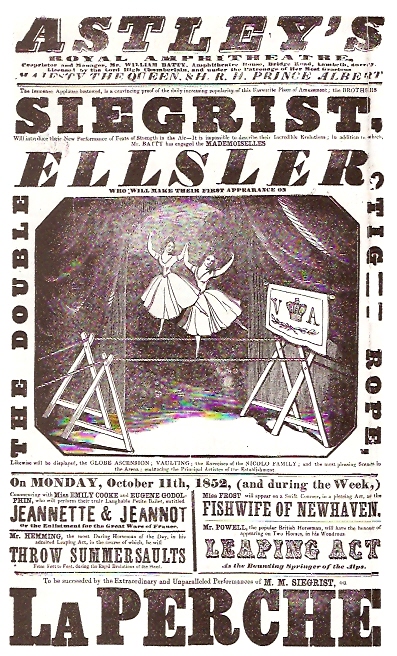

À la fin du XVIIIe siècle, Philip Astley, du King's Royal Regiment of Light Dragoons, étranger au monde du spectacle, créa le cirque tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Il est l’auteur du manuel d’équitation à succès The Modern Riding Master (1775).

Son idée révolutionnaire fut de transformer la routine d’entraînement de ses écuries de Royal Grove, sous Westminster Bridge, en spectacle public, auquel il ajouta pantomime, chansons et acrobaties. Cela donna naissance à la piste de cirque telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Son deuxième coup de génie fut de tourner son regard vers Paris et, en 1782, de s’associer avec Franconi, descendant d’une famille de bateleurs de Venise.

Ensemble, Astley et Franconi mirent au point le système moderne de numéros rapides et installèrent leur propre amphithéâtre, le Cirque Olympique, boulevard du Temple, pour tester la formule. Ce fut un succès.

La même année, Astley fut reçu à Versailles et surnommé "La Rose anglaise" par Marie-Antoinette.

Il passa la Révolution en proposant des célébrations pour la Fête de la Fédération, mais dut fuir la France lorsque la Convention déclara la guerre à l’Angleterre en février 1793.

Le 26 février 1786, Hélène Masgomieri, la "Vierge noire", donne naissance à Marguerite Lalanne à Agde, dans l’Hérault. L’enfant deviendra Madame Saqui et vivra quatre-vingts ans.

Un Irlandais nommé John Brenon marcha sur la corde à Salem (États-Unis) en 1788, accompagné de ses tours de prestidigitation et de sa femme. Pour faire sa publicité, il envoya un ballon à air chaud avant le spectacle.

["William Bentley’s Diary", décembre 1788]

Lorsqu’il a la chance de croiser des funambules, le jeune artiste ne doit jamais manquer de les observer attentivement.

[Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poète, dramaturge, écrivain, théologien, scientifique]

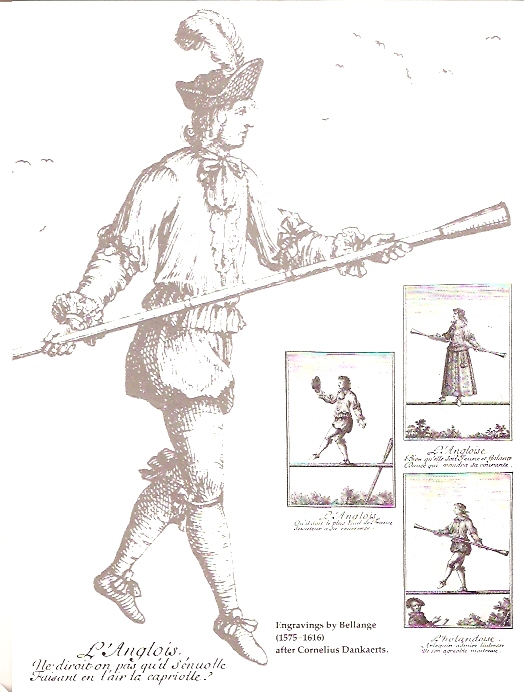

L’habitude du cirque moderne de donner aux artistes des noms à consonance étrangère existait déjà au Moyen Âge, lorsque les marchands commanditaient des numéros sur corde au-dessus des foires comme publicité anticipée. Les funambules devaient paraître au moins aussi exotiques que les marchandises étrangères qu’ils annonçaient. Mais le public aimait qu’ils soient étrangers pour une autre raison.

Les Français, les Chinois et les Turcs étaient considérés comme les plus réputés des funambules, mais ils étaient aussi, à un moment ou à un autre, l’incarnation d’ennemis traditionnels, soit ouvertement agressifs comme le Turc, soit menaçants de façon plus sombre comme le Chinois. Le pape fulminait contre les Turcs et prêchait la guerre sainte. Mais quelques funambules parvinrent néanmoins à rendre leurs noms turcs célèbres dans les pays chrétiens.

Peut-être est-ce parce que l’excitation que procure la vision de tels numéros est renforcée chez le spectateur autochtone par un sentiment de culpabilité agréable, ce péché secret d’espérer la chute du détesté étranger.

Comme le note le chevalier de Jaucourt à l’article "Funambule" dans La Grande Encyclopédie, "Le plaisir que nous éprouvons à regarder un funambule est la même attraction émotionnelle qui nous pousse à courir après les objets capables d’éveiller nos passions, même si ces objets peuvent nous nuire".

Sous Charles Ier, une chanson célébrait un artiste turc anonyme :

"Un homme est arrivé de l’Est,

Un mortel de grande renommée ;

Il a l’air d’un homme, car ce n’est pas une bête,

Pourtant il n’a pas de nom chrétien.

Certains disent qu’il est Turc, d’autres l’appellent Juif,

Pour dix qui le calomnient, à peine un dit vrai,

Qu’il soit ce qu’il veut, peu importe pour vous ;

Mais il restera Turc."

[James Caulfield, "Portraits, Memoirs and Characters of Remarkable Persons, From the Reign of Edward the Third To The Revolution, Collected From the Most Authentic Accounts Extant", 1794]

"Tel fut l’effet des voltigeurs sur corde qui visitèrent la Nouvelle-Angleterre, et après les exploits desquels les enfants de sept ans glissaient le long des clôtures et se blessaient de toutes parts."

["Dr Bentley’s Diary", Boston, États-Unis, 31 juillet 1792]

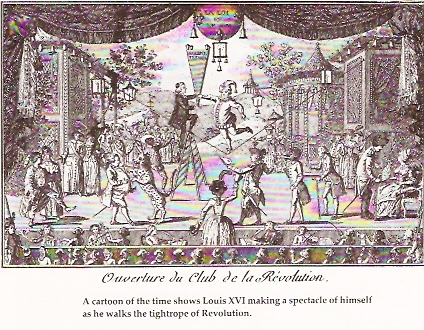

Le frère de Louis XVI (1754–1793), le comte d’Artois, prit des leçons de corde raide avec le père de Madame Saqui, Navarin le Fameux, qui vint exprès au palais. Dans ses mémoires, Madame Saqui se souvient que son père lui souhaita "une jambe aussi brillante" que celle du futur roi.

La Cour suivit la mode royale. Le comte de Cheverny écrit dans ses mémoires : "Le baron de Vioménil, le comte d’Ourches, le marquis du Hautoy me tenaient compagnie, ainsi que le chevalier d’Aspremont, et nous prenions tous des leçons de corde raide. Nous étions entraînés par un danseur sur corde de Restier. Le meilleur d’entre nous était le comte d’Ourches, qui était fort et agile."

Les heureux élus de la Cour tentaient de rester au goût du jour en matière de Lumières, mais ils ne faisaient qu’imiter l’Esprit des Lumières, adoptant le mode de vie d’une bergère comme Marie-Antoinette à Trianon pour une seule saison, ou jouant au serrurier comme le roi, ou prenant des leçons de corde raide comme son frère.

Ces expériences furent de courte durée et superficielles. Au lieu de marquer un changement de mentalité, elles se révélèrent être des passe-temps inoffensifs. La tradition prévalut.

La Révolution devait balayer ces velléités.

Après la Révolution française (1788–1799), le Sadler’s Wells Theatre monta une pièce intitulée "Gallic Freedom: Or Vive la liberté!". Elle mettait en scène l’assaut de la Bastille et se terminait avec la Liberté surgissant de ses ruines sur une corde raide.

Les bons habitants de Boston, aux États-Unis, mirent du temps à accepter les théâtres et les artistes, mais le 10 août 1792, la "New Exhibition Room, Board Alley" — ainsi appelèrent-ils leur premier théâtre — ouvrit ses portes. Les pièces de théâtre étaient encore mal vues, si bien que l’habile directeur de la "Exhibition Room" les annonçait comme des "conférences morales", ne trompant ainsi que les pieux qui n’y assistaient pas.

Le 12, une conférence morale fut présentée : "Venice Preserved", avec "Danse sur la corde raide par Messieurs Placide et Martine" et "Divers exploits sur la corde molle par M. Robert" entre les actes.

Quatre jours plus tard, nous trouvons The Taming of the Shrew de Shakespeare déguisée en "Une conférence morale préférée intitulée... Catharine and Petruchio", et de nouveau Messieurs Placide et Martine occupaient la scène pendant que la troupe changeait ses maigres décors et costumes.

Le 25 janvier, la troupe était toujours aussi populaire, proposant de nouvelles attractions pour séduire le public, dont une chanson : "Whether My Love", par Madame Placide, ce qui constituait sa deuxième tentative de chanter en anglais.

[R. W. Vail, "Random Notes", 1933]

Lorsqu’il est au-dessus de nous, nous sommes en dessous de lui,

Pourtant sans être ensemble :

Nous n’osons risquer une jambe ou un membre,

De peur d’en briser un morceau :

Mais lui, seigneur prédominant de la corde,

Règne sur le paysan, le chevalier et le seigneur,

Et montre honnêtement le fair-play au grand jour,

Mais pourtant, il restera un Turc.

[James Caulfield, "Portraits, Memoirs and Characters of Remarkable Persons", 1794]

Sir Placide et Petit Diable, de retour de Londres, viennent de réapparaître à l’horizon. Nicolet n’a pas perdu de temps pour annoncer, dans ses affiches ridicules, qu’ils exécuteraient un "pas de deux" sur la même corde.

(Théophraste nous apprend que les Grecs appelaient ce type de danse un "cordax". Elle se pratiquait dans des théâtres semblables à ceux que l’on trouvait dans nos foires. Les spectateurs de ces lieux prenaient plaisir à la variété des poses obscènes et indécentes que la danse présentait.)

Tout le monde se précipite pour voir les deux hommes marcher maladroitement sur une corde, tomber l’un après l’autre, et rire de leur propre maladresse, ainsi que du public assez sot pour être venu les voir.

On les retrouve maintenant sur les boulevards et en ville, vêtus comme seuls les Anglais savent le faire, et montés sur des chevaux de ce pays, aussi ridiculement qu’ils marchaient sur la corde. Quant à leur comportement, il n’a pas changé.

["Le Chroniqueur Désoeuvré ou L’Espion du Boulevard du Temple", par un auteur anonyme, XVIIIe siècle]

1800 ap. J.-C.

"Le degré le plus bas de l’art de l’équilibriste est la prestation sur le globe. Marcher sur la boule roulante, en avant et en arrière, sauter et danser dessus, sont l’A B C de la profession."

[Hugues Le Roux et Jules Garnier, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

"Un proverbe circule dans les coulisses du cirque, selon lequel l’amour détruit le centre de gravité des danseurs de corde, et en règle générale, les équilibristes — c’est-à-dire les véritables artistes, et non les jolies filles qui utilisent la corde comme tremplin — pourraient rivaliser avec les vestales romaines. Leur réputation est leur fortune, et elles sont soigneusement protégées par leurs parents. Il ne s’agit pas seulement d’éviter le danger de la maternité, qui met fin à la carrière artistique d’une équilibriste. Aucun risque ne doit être pris pour quoi que ce soit qui pourrait nuire à la santé de l’artiste ; ainsi, ceux qui sont attentifs à ces points peuvent profiter de la prestation d’une équilibriste sans la moindre inquiétude pour sa vie privée."

[Hugues Le Roux et Jules Garnier, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

"La beauté de la prestation réside dans la délicatesse, la variété, la facilité et la grâce des mouvements de l’artiste, et c’est pourquoi les femmes excellent comme équilibristes, car les hommes ne peuvent se résoudre à la suppression de leur force."

[Hugues Le Roux et Jules Garnier, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

Le célèbre mime Deburau (1794-1846) commença sa vie artistique au sommet de ce que l’on appelait la Pyramide égyptienne, qui reposait sur les épaules d’un certain Monsieur et Madame Godot.

"Un jour, M. et Mme Godot, 'Premiers Funambules d’Europe', déjà quelque peu passés de mode, se trouvèrent — par quelque coup du sort — ivres… C’est le tour de Deburau de monter, et il monte bravement, ce grand homme, ignorant avec bonheur quel genre de vin le soutient. Soudain, M. Godot tremble, Madame tremble, Monsieur s’appuie sur Madame, Madame s’appuie sur Monsieur : la Pyramide égyptienne frissonne, la Pyramide égyptienne vacille, la Pyramide égyptienne s’écroule lentement au sol, Deburau étant le premier à tomber.

Deburau est blessé, mais le public rit simplement. Oui, le public éclate de rire au point de faire tomber le toit. Notre pauvre artiste, meurtri et contusionné, regarde la fosse les larmes aux yeux. La fosse ne fait que redoubler son hilarité. Public ingrat ! comme l’acteur Baron l’aurait si justement dit."

[Henry Thétard, "Coulisses et Secrets", 1934]

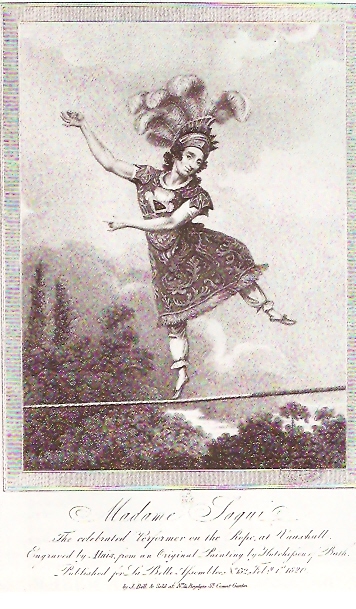

Le nom de scène de Marguerite Lalanne, alors jeune fille, était "Mademoiselle Forioso", d’après une célèbre danseuse de corde de l’époque. Elle épousa Jean-Julien Saqui, avec qui elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise, sous une colonne surmontée d’une urne, dans la 40e division, près de l’allée. Mais Madame Saqui (1786-1866) eut de meilleures idées que de tourner avec la troupe familiale de son mari.

Elle partit seule pour Paris, où elle devait rendre son nom célèbre.

Elle arriva au Tivoli, le Luna-Park de Paris, juste à temps pour voir Forioso tomber de sa corde. Ce fut son moment : elle remplaça aussitôt la vedette déchue. Sa renommée grandit de jour en jour. Paris accourut pour la voir et l’adopta. Elle devint créatrice de mode : tout le monde portait des chapeaux à plumes d’autruche "à la Saqui" ou achetait des boîtes de bonbons à son effigie.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) fit marcher Madame Saqui sur une corde pour allumer les célèbres feux d’artifice Ruggieri qui inscrivaient dans le ciel de Paris les initiales de sa nouvelle impératrice en signe de bienvenue.

John Harvey Darrel, juge en chef des Bermudes, décrivit un exploit similaire lorsqu’il la vit se produire aux Vauxhall Gardens en 1816 :

"Soudain une cloche sonne, la musique cesse, toute la foule se précipite, vous suivez, ignorant pourquoi ni vers où. Mais malgré le tumulte et les bavardages, vous arrivez bientôt au bout d’une des allées et vous apercevez que des feux d’artifice vont être tirés. En un instant, tout l’air s’embrase : couronnes, cœurs, initiales et diverses figures se dessinent en éclairs météoriques et disparaissent, accompagnés d’éclats soudains qui brillent de toutes parts à travers la fumée en volutes, culminant en un spectacle terriblement grandiose : l’héroïne de la scène [Saqui] apparaît comme danseuse de corde, monte le câble tendu en biais jusqu’à une hauteur de soixante-dix ou quatre-vingts pieds. À travers la fumée et les flammes, elle gravit rapidement la cime embrasée, des fusées semblant frôler son passage, éclatant au-dessus, en dessous, autour d’elle et constellant sa robe légère de leurs étincelles. À chaque instant, vous vous attendez à voir la corde se rompre, à la voir précipitée de cette hauteur vertigineuse. Mais elle se maintient, telle ces elfes légendaires qui chevauchent la tempête."

[Bermuda Historical Quarterly, 1949]

"Une silhouette humaine se mouvant dans une atmosphère enflammée et à une si grande hauteur de la 'terre ferme' offre un spectacle des plus imposants. Pour nous, nous ne pouvons que dire qu’il rivalise avec ce que notre imagination a tiré des enchantements des Mille et Une Nuits. Cette femme surprenante, étincelante de paillettes et de clinquant, la tête couronnée de plumes d’autruche, gravit la corde jusqu’à un homme assis au sommet au milieu de feux bleus, de centaines de roues, d’étoiles et de fusées ; de là, elle redescend à nouveau d’un pas rapide, ne s’arrêtant que quelques instants près du centre de la longue et éblouissante ligne."

[The Literary Gazette, 1817]

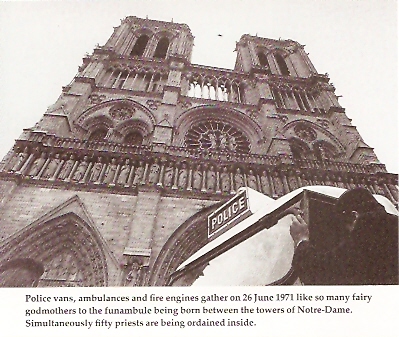

Madame Saqui salua la naissance de l’héritier tant attendu de Napoléon, le roi de Rome, en marchant entre les tours de la cathédrale [Notre-Dame, Paris]. Comme l’Empereur avait divorcé de Joséphine pour épouser Marie-Louise, le fruit d’une telle union était considéré par l’Église comme un crime et donc la traversée de Notre-Dame par Saqui comme sacrilège.

Une vieille dame centenaire faisait dire chaque année une messe pour l’âme de Saqui, affirmant qu’elle avait été condamnée à danser entre ciel et terre pendant deux cents ans, ne se reposant que lorsqu’il y avait un arc-en-ciel sur lequel s’appuyer.

Madame Saqui est invitée au fameux "Dîner des Bêtes", où chaque convive personnifie un animal. Est-ce une simple coïncidence si elle reçoit le rôle d’un aigle ? Ou bien un présage de sa relation avec l’Empereur, alors à l’apogée de sa gloire ? Depuis quelque temps déjà, elle dédie ses prestations au "héros" d’Eylau, de Friedland, de Wagram… ce qui fait d’elle un choix évident pour se produire lors d’une fête donnée par l’Empereur à sa Garde. Ce soir-là, un feu d’artifice lui frôle le bras et elle manque de tomber de la corde. Elle parvient à s’allonger, puis à glisser vers le mât. Il semble que son numéro soit terminé. Napoléon vient la voir et, par compassion, touche le bras blessé. Elle pousse un cri de douleur puis, défiant son ordre de rester tranquille, se relève et déclare : "De même que vous êtes le maître de votre Garde, je suis maître sur la corde." Napoléon est captivé. Il la surnomme "L’Enragée". Dès lors, elle suivra son bivouac, divertissant les soldats entre les assauts.

De retour des champs de bataille, elle mime sur la corde certaines scènes auxquelles elle a assisté. Armée d’une épée et portant un cuirasse dorée, elle illustre ses récits en imitant tel ou tel général, toujours à la gloire de l’Empereur. Il semble que les deux aigles se comprennent.

En 1812, Madame Saqui est de retour en tournée en Europe, cette fois avec grand apparat, escortée d’une douzaine de fidèles Turcs, sa voiture frappée de l’aigle impérial. Pendant un temps, elle est "Première Funambule de Sa Majesté l’Empereur", jusqu’à ce qu’un jour, à Agen, un fonctionnaire remarque l’aigle et s’en plaigne. Des ordres viennent de Paris pour le faire retirer. Saqui est humiliée et revient à des scènes plus pastorales. Mais elle ne renonce pas aux feux d’artifice de ses batailles simulées. Bientôt, elle devra de toute façon changer de numéro, car l’Aigle est tombé avec la retraite de Russie. Et voici maintenant Waterloo.

Pour l’entrée à Paris de la duchesse de Berry le 17 juin 1816, Madame Saqui décide de ressusciter une cérémonie vieille de 500 ans. Alors que la duchesse passe sous une voûte de drapeaux blancs, Saqui apparaît de nulle part, comme par enchantement. Puis elle entre sous la voûte et jette une couronne de lauriers dorés sur la tête de la duchesse.

"20 avril - 6 mai 1823, Mademoiselle Romanini l’aînée, artiste orichalcienne, accompagnée de ses deux sœurs, arrive du Cirque Olympique de Paris. Une artiste orichalcienne danse sur le fil d’archal. Mlle Romanini fit plus que danser. Elle montait sur le fil alors qu’il était en mouvement et s’y tenait, suivant son balancement."

[J.E.B. (De Rouen), "Histoire Complète Méthodique des Théâtres de Rouen", 1880]

"L’admiration est un signe de faiblesse si elle est trop facilement accordée – on ne doit pas récompenser également un danseur de corde et un poète."

[Honoré de Balzac, "Illusions Perdues", 1843]

Napoléon Bonaparte vaincu, Madame Saqui se rend à Londres où elle se produit aux Vauxhall Gardens. C’est une visite qu’elle n’avait pu faire tant que la France et l’Angleterre étaient en guerre. La "Première acrobate de Sa Majesté Louis XVIII" fait sa première apparition publique vêtue d’un collant couleur chair. Le Londres victorien murmure sa désapprobation. Dès que Saqui comprend ce qui choque, elle emmène l’un de ses Turcs en coulisses et reparaît presque aussitôt vêtue de son pantalon. Dans ce costume bouffant surdimensionné, elle continue comme si elle avait toujours eu l’intention de se produire ainsi habillée.

"Au milieu d’une grande explosion de feux d’artifice, des feux de Bengale brillant faiblement dans les nuages de fumée, elle (Saqui) se tient sur une corde, à dix-huit mètres de haut, et suit un chemin étroit et difficile jusqu’au bout de son parcours. Parfois, elle est complètement cachée à nos yeux par les volutes ondoyantes, mais à la façon dont elle marche, si assurée, on croirait voir une Immortelle se diriger paisiblement vers sa demeure céleste."

[Lerouge sur Madame Saqui à Vauxhall]

Madame Saqui donne en 1845 la première de nombreuses représentations d’adieu. Le poète Théodore de Banville rapporte : "Sans prendre la peine d’admirer ses acrobaties, je regardais plutôt le visage de la danseuse et y voyais les restes pitoyables d’une beauté supérieure. Soudain, alors que je l’observais, elle pâlit, ses lèvres se crispèrent, ses yeux s’agrandirent et un murmure de pitié et de sympathie monta de la foule : Madame Saqui venait d’échouer à exécuter l’une de ses plus belles figures. J’en avais oublié le nom, mais peu importait, car j’étais absorbé par le pathétique de son regard. Trois fois, avec un effort terrifiant, elle tenta de surmonter sa difficulté, et trois fois son corps épuisé trahit son courage. Rien ne pouvait exprimer la colère, le désespoir et le profond remords qu’elle cachait sous son sourire.

Madame Saqui fut honorée de fleurs et d’applaudissements, mais au moment de quitter la scène ses forces l’abandonnèrent et elle éclata en sanglots. Après le spectacle, alors qu’elle retirait pour la dernière fois son casque doré, un de ses vieux amis, écrivain aujourd’hui disparu, me la présenta : "Vous voulez être poète", me dit-elle avec un doux sourire triste, "mais ne voyez-vous pas ce qu’est la gloire ?"

["Souvenirs", 1882]

Elle devait encore marcher sur la corde pendant vingt années.

En 1852, à l’âge de soixante-six ans, Madame Saqui entreprend une tournée en Espagne. Sur le chemin du retour, elle est dépouillée de ses recettes par un brigand, et les journaux s’emparent de l’histoire. Saqui refait parler d’elle. "L’Illustration" écrit : "Si elle continue de danser, parfois même suspendue par les talons, c’est parce que le plus infâme bandit de toute l’Espagne l’a récemment dépouillée dans la Sierra Morena, ne lui laissant que sa fierté."

Au théâtre de Madame Saqui, toute la pantomime change tous les deux jours, les Turcs ont de fabuleux costumes neufs et les acrobates sont célèbres pour leur éclat. Tout va bien jusqu’à la mort de M. Saqui : cet être effacé a toujours vécu dans son ombre, occupé à la comptabilité du théâtre. Son remplacement par le frère de Saqui, Lalanne, se révèle désastreux. Il investit tout son argent dans des entreprises insensées comme des chapeaux hauts-de-forme lumineux, brevetés en vain par le malheureux.

Un jour, elle monte dans la voiture d’un certain Bertrand, un homme qu’elle connaît vaguement du théâtre et qui gagne sa vie en transportant des passagers et en vendant du beurre. Elle n’est pas satisfaite de la course et se plaint. Le ton monte. Elle lui dit qu’il n’est rien d’autre qu’un marchand de lard et, avant de lui remettre le prix de la course, l’accuse d’être un brigand de grand chemin. Bertrand se souvient de l’insulte et jure de se venger de la célèbre acrobate. Il va voir son ami Fabien, marchand de parapluies, et le convainc de financer son projet de construire un théâtre à côté de celui de Saqui. Pour ajouter l’insulte à l’injure, le nouveau théâtre doit s’appeler le Théâtre des Funambules. C’est un succès immédiat, avec le jeune comédien Frédérick Lemaître et aussi le mime Deburau, qui fit ses débuts chez Madame Saqui. Les deux artistes figureront plus tard dans le film de Marcel Carné "Les Enfants du Paradis", interprétés par Pierre Brasseur et Jean-Louis Barrault.

Madame Saqui devint vaine et autoritaire avec l’âge. Elle ne se produisait que lorsqu’elle en avait envie et se plaisait à fantasmer sans cesse sur son passé : "J’ai gravi les échelons de la vie de saltimbanque", se vanta-t-elle auprès d’un journaliste venu l’interviewer, "depuis le tapis étendu sur les pavés de la rue, où, seule à l’âge de cinq ans, je devais gagner ma vie, jusqu’aux tentures d’or et de soie si souvent accrochées pour moi dans les palais des rois…"

[Paul Ginisty, "Mémoires d’une danseuse de corde", 1907]

"Il est prouvé que cette Mme Austen, l’‘Ariel de la corde raide’, fut stimulée par une concurrence assez particulière dans le développement de sa capacité à couper le souffle du spectateur. Le journal de John McCabe nous apprend que cette dame effectua sa première ascension et descente particulièrement sensationnelles sur une corde raide, à travers une rue animée en plein cœur de San Francisco, États-Unis – du terrain en face de l’International Hotel jusqu’au dernier étage de ce bâtiment. Cet exploit, elle l’accomplit vers huit heures du matin, un jour d’août 1855 ; l’aérienne avait prévu de donner sa représentation la veille au soir, mais en avait été empêchée par un vent trop fort. Début octobre, elle réussit toutefois à effectuer une ascension nocturne. Mais alors surgit une rivale importune. Au même endroit, environ trois semaines plus tard, une certaine Signora Caroni, membre de la troupe de gymnastes du professeur Risley, exécuta le même numéro sans utiliser de balancier ; puis, trois nuits après, avec le Signor Caroni comme partenaire, elle partagea les honneurs de la première double ascension à travers la rue. Mais la nouvelle venue italienne n’était pas encore satisfaite de la preuve de sa supériorité et de son audace. Un mois plus tard, alors que la troupe Risley et la compagnie dramatique Stark partageaient l’affiche du Union Theatre, la Signora Caroni réalisa une ascension ‘de la scène jusqu’à la coupole’, au-dessus de la tête du public ! Mme Austen dut attendre quelque temps l’occasion parfaite pour relever ce défi ; mais elle vint, un soir de mars 1857. Au Metropolitan, l’‘Ariel de la corde raide’ originale effectua une ascension, sans balancier, de la scène jusqu’à la galerie supérieure – un numéro qualifié par un journaliste pas particulièrement flatteur de ‘terrifiant’."

[G.R. MacMinn, "The Theater of the Golden Era in California", 1941]

Dès le début, les danseurs de corde furent intégrés au cirque. Mais c’était la vue de jolies femmes et de clowns sur des fils bas que l’on recherchait, et non la compétence hautement individuelle du solitaire du fil de haute voltige. Dès que Philip Astley inventa le cirque moderne dans les années 1780, les funambules ne furent plus que de jolies danseuses sur un fil argenté, faisant le lien entre un chien savant et un prestidigitateur.

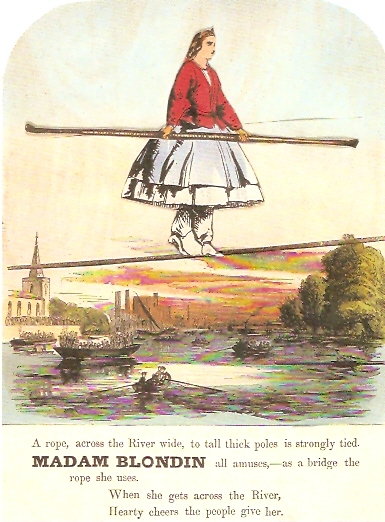

Lire la suiteSimple coïncidence que, au XIXe siècle, alors que les cirques prospéraient et se multipliaient, Blondin apparaisse, qui allait de nouveau mystifier le monde par ses grandes traversées ?

Le 28 février 1824, à Hesdin, Pas-de-Calais, naît un autre funambule de génie, un certain Jean-François Gravelet, qui prendra plus tard le nom de Blondin. Comme Madame Saqui, il vivra pour le fil de haute voltige et, comme elle, mourra dans son lit après une longue et dangereuse existence, quelques jours avant son soixante-treizième anniversaire. Il repose au cimetière de Kensal Green, à Londres.

"Gabriel Ravel (1810-1882) prend tant de libertés avec la corde qu’on en oublie les dangers qui l’entourent. Son sang-froid dissimule à son public les précipices qui s’ouvrent sous ses pieds."

["Journal des Théâtres", 1830]

Gabriel Ravel devait remarquer Blondin et lui demanda de partir en tournée en Amérique avec sa famille d’acrobates.

Blondin lui-même commença au cirque. Mais la routine du cirque ne pouvait étancher sa soif de gloire et il aspirait à la liberté. Désormais en possession d’une technique infaillible de la haute voltige, il se sentait perdu et sous-estimé au milieu de tous les autres numéros. Sans le savoir, il s’engageait dans une quête de toute une vie pour retrouver l’héroïsme des guerres napoléoniennes qu’il entendait raconter sur les genoux de son père. C’était une folie des grandeurs que sa force de caractère allait transformer en gloire. Un héros est seul. Il le savait. Et il quitta donc le cirque à jamais.

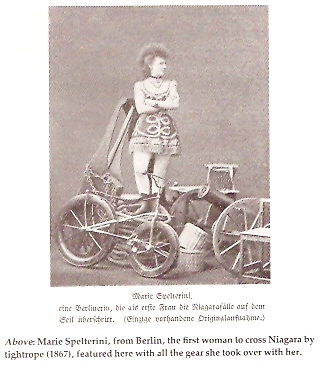

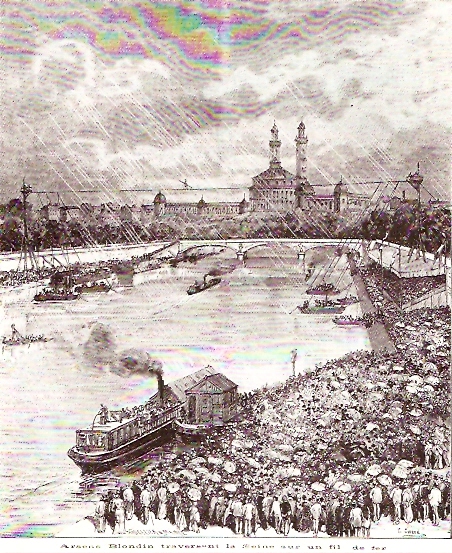

À l’âge de 35 ans, le 30 juin 1859, Blondin réalisa pour la première fois l’exploit de traverser la gorge en aval des chutes du Niagara – une distance d’environ 335 mètres – sur une corde raide, créant ainsi sa célébrité et sa fortune. La corde raide se trouvait à 50 mètres au-dessus de l’eau, mesurait près d’un demi-kilomètre de long et seulement 7,5 cm de diamètre. L’obsession de Blondin pour les chutes du Niagara continua et il effectua en réalité 16 traversées supplémentaires, chacune plus audacieuse que la précédente :

Il les traversa les yeux bandés, en poussant une brouette ; une fois, il porta un réchaud, s’arrêta à mi-parcours et se fit une omelette, et une autre fois, il traversa sur des échasses. En août 1859, il traversa la gorge avec son manager Harry Colcord sur le dos.

Son spectacle de 1861 au Crystal Palace de Londres, aujourd’hui démoli, fut un triomphe. Il suspendit sa corde à travers la grande arche du bâtiment, à cinquante-deux mètres du sol. La rumeur voulait que ce soit la même corde qu’il avait utilisée aux chutes du Niagara, si bien que nombre de visiteurs s’approprièrent sans vergogne des souvenirs de la grande bobine de corde excédentaire.

Au Crystal Palace, une seule ombre passe momentanément sur son soleil, le jour où Blondin pousse sa fille de cinq ans sur la corde dans une brouette. Comme le collant couleur chair de Madame Saqui, cela provoque un scandale. Les Victoriens sentimentaux protestent. L’impudent Français ! Blondin doit arrêter et utiliser à la place une poupée.

"En 1861, une grande attraction offerte au public par Cremorne fut la traversée de la Tamise [Londres] sur une corde raide par la ‘Blondin’ féminine, Madame Geneviève. Son vrai nom était Selina Young, mais il n’aurait jamais été convenable à l’époque d’utiliser un patronyme aussi plébéien… La corde raide était tendue sur des chevalets de Cremorne jusqu’à la rive opposée. La Blondin féminine partit de Battersea, mais alors qu’elle n’était plus qu’à environ 180 mètres de la fin de son parcours, elle s’arrêta, et il y eut une longue pause pendant que des assistants tentaient de retendre la portion restante de la corde, qui pendait trop pour permettre à Madame Geneviève de continuer. La corde fut retendue et elle reprit sa progression, mais à mesure qu’elle avançait, la corde se mit à osciller, et l’on découvrit qu’un misérable voleur avait coupé les haubans pour voler les contrepoids en plomb. Il était évidemment impossible de continuer, et avec un grand sang-froid, la jeune femme jeta son balancier, se pencha, saisit la corde à deux mains, se laissa glisser jusqu’à l’un des haubans et descendit dans la rivière, où elle fut recueillie par un bateau."

[Walter Scott, "Bygone Pleasures of London", 1948]

"S’aventurer dans toutes sortes de situations où l’on ne peut avoir de vertus factices et où, comme le funambule sur sa corde, il faut soit rester, soit tomber."

[Friedrich Nietzsche, "Crépuscule des idoles", 1889]

"Elle (Oceana) prenait sur la corde la pose d’une personne allongée dans un hamac afin de mettre en valeur sa beauté sans trop d’effort."

[Hugues Le Roux, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

En 1893, Toulouse-Lautrec fut interné dans un asile par sa famille. Selon ses médecins, le principal symptôme de sa maladie était la perte de mémoire. Son ami Joyant, désireux de le faire libérer, conçut la stratégie suivante : pour prouver que les médecins avaient tort, Toulouse-Lautrec devait dessiner de mémoire des scènes de divertissements populaires de l’époque. C’est ainsi qu’il en vint à dessiner, au pastel et au crayon, "La danseuse de corde".

1900 apr. J.-C.

"Commencez sur une balle, pas sur une corde ou un fil", dit William Sansom dans "Pleasures Strange and Simple" (1953). "Entraînez-vous jusqu’à pouvoir tenir debout sur un grand globe tandis qu’il tourne à toute vitesse."

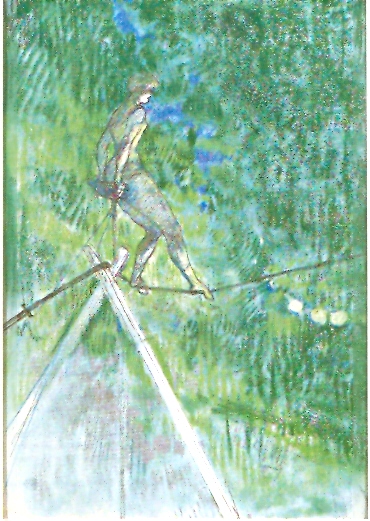

"La facilité avec laquelle ces exploits sont accomplis par des équilibristes expérimentés n’est qu’apparente. Ce n’est pas sans effort. Cela demande un grand effort mental et physique ; de nombreux artistes descendent ruisselants de sueur et restent ensuite dangereusement inapprochables. Plusieurs théories existent sur la possibilité même de marcher sur une corde raide. Les théories hypnotiques, par exemple, soutiennent que le point de visée agit d’une certaine manière comme un foyer magnétique. Des équilibristes et ascensionnistes sur corde ont reconnu qu’après quelques secondes de regard concentré, ils ressentaient une étrange sensation d’isolement et une attraction physique vers le guidon ; et que cela, disent-ils, s’accompagnait d’un raidissement involontaire des muscles qui, en pratique, aide à marcher sur la corde. D’autres disent qu’une concentration du regard permet d’écouter intérieurement avec les oreilles, le sens de l’ouïe étant indissociable du sens de l’équilibre. M. Blondin marchait parfois les yeux bandés…"

[William Sansom, "Pleasures Strange and Simple", 1953]

La funambule américaine Bird Millman (1890-1940) accorda de mémorables interviews :

"Pour certaines personnes, un fil détendu n’est rien sur quoi marcher. Pour moi, c’est toute une rue, avec bordures et trottoirs compris." "Pittsburgh Post", États-Unis, mai 1913

"Chaque jeune fille devrait marcher sur une corde raide. C’est un excellent exercice, sain. Il développe un ensemble rare de muscles et la confiance en soi, et apprend à marcher correctement dans la rue." "Milwaukee News", États-Unis, 1913

"Le public fasciné contemple, émerveillé, l’aspect féerique et éthéré de la gracieuse silhouette blanche haut au-dessus d’eux, mais je sais que je suis en présence de la véritable Reine de l’air, car j’ai vu la petite croix en diamant frémir sur sa poitrine. Frieda Birkeneder portait toujours cette petite croix ; j’ai remarqué son éclat lorsqu’elle glissa pour la première fois le long du dôme étoilé du Wintergarten de Berlin, et je la vis scintiller à travers le sang rouge qui imbibait ses collants blancs quand on transporta son corps inconscient hors de la piste du Coliseu de Lisbonne. L’accident eut lieu lors de leur troisième représentation à Lisbonne ; le soir de la première, son frère Karl était tombé, mais ce soir-là, Frieda connut le pire accident qui puisse arriver à un cycliste de la haute corde : elle perdit une pédale et, dans sa chute, heurta l’un des câbles qui reliaient sa corde au sol. Elle fut transportée hors de la piste, mais reprit rapidement connaissance et insista pour revenir, meurtrie, ensanglantée, afin de saluer. Elle souffrit de profondes et douloureuses coupures, mais elle conquit Lisbonne. Les Birkeneder étaient choyés comme des enfants gâtés ; chaque soir, le vaste auditorium était comble. On pariait librement sur divers sujets – si un artiste tomberait ce soir-là, quel âge avaient les différents membres de la troupe, combien de temps ils répétaient et s’ils accepteraient les invitations qui leur étaient faites ; en résumé, les Birkeneder étaient au centre de l’intérêt de la ville."

[August Köber, "Circus Nights and Circus Days", 1931]

"Penser que tu danses sur la corde raide ! Toi qui devrais vivre dans le luxe !…"

[Maurice Leblanc, "Dorothy, Danseuse de Corde", 1923]

August Köber, dans “Circus Nights and Circus Days” (1931), décrit "un jeune homme, vêtu d’un pantalon blanc en flanelle et tenant un parasol japonais, qui se mit à exécuter un cake-walk extravagant, au cours duquel il trébucha, chancela, se tordit et oscilla, s’équilibrant dans des attitudes précaires mais comiques, tantôt sur un pied, tantôt sur l’autre, donnant de grands coups de pied et faisant des gestes désespérés dans le vide. Mais lorsque son numéro fut terminé, il mit les mains dans ses poches et marcha droit, d’un pas léger et assuré, jusqu’à la plate-forme à l’autre extrémité du fil."

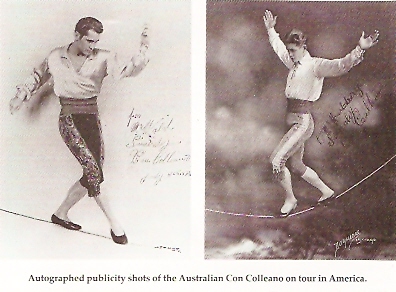

Dans les années vingt et trente, Con Colleano (1899-1973) dansait tangos et fandangos sur le fil, et retirait son pantalon pendant un saut périlleux arrière pour apparaître en culotte moulante de matador. Il combattait ensuite un taureau imaginaire avec sa cape.

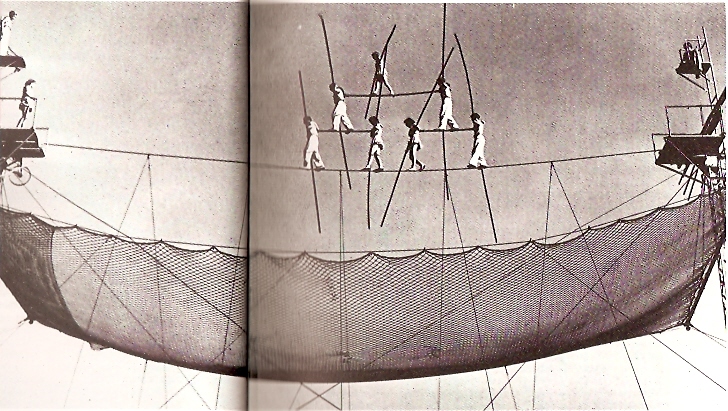

En 1946, au cirque Ringling, Karl Wallenda réalisa son ambition de toujours : une pyramide humaine de sept personnes, en trois étages de quatre, deux et un. Deux paires d’hommes portaient des barres sur lesquelles se tenaient deux autres hommes supportant une troisième barre pour la personne du sommet, une femme en équilibre sur une chaise. La pyramide fonctionna pendant quinze ans sans incident.

En 1962, elle s’effondra, causant la mort de deux personnes.

Karl Wallenda continua seul, s’exerçant aux traversées en altitude. Le 22 mars 1978, à San Juan, Porto Rico, une rafale de vent le fit chuter de son fil. Il avait soixante-treize ans.

Les gestes du funambule paraîtraient absurdes à quiconque ignorerait qu’il marche au-dessus du vide et au-dessus de la mort. [Jean Cocteau (1889-1963), poète, romancier, dramaturge, auteur dramatique et cinéaste français]

1962 Corde raide de l’amour

"Je marche sur cette corde raide de l’amour pour toi

La corde est étroite

Mais t’aimer la rend si large

Je vais marcher sur cette corde raide, bébé

Est-ce que je te plais ?

Oui, je peux le faire pour toi"

[Charlie Foxx]

ACROBATES

Suspendus de façon impossible sur la haute corde raide de l’amour malgré tout,

Ils conservent encore leur équilibre vertigineux

Et sourient tantôt de ce côté, tantôt de l’autre,

Comme s’ils hésitaient de quel côté tomber.

[Robert Graves (1895-1985)]

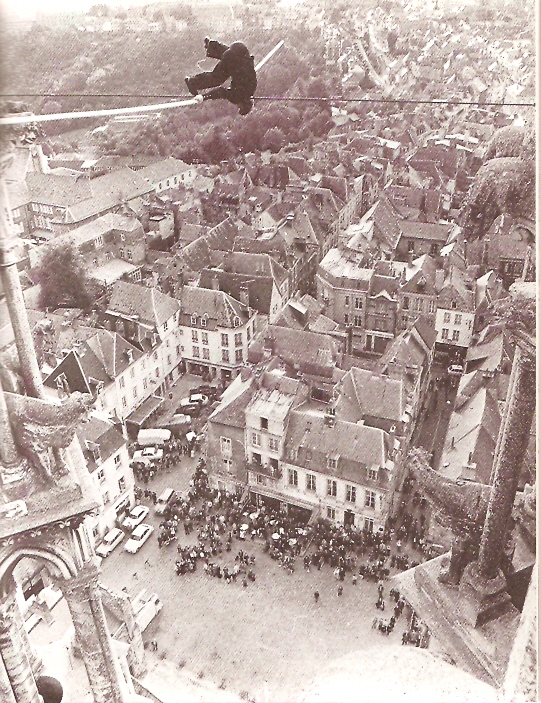

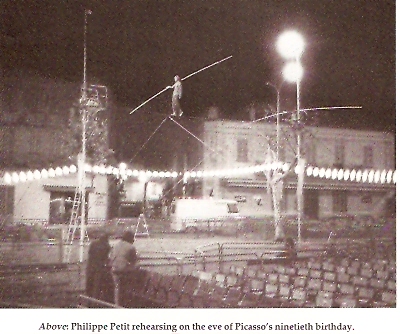

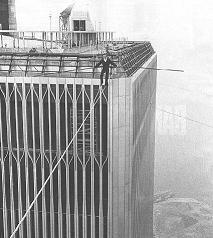

Le 7 août 1974, un jeune Français nommé Philippe Petit s’avança sur un fil installé illégalement entre les tours jumelles de New York, alors les plus hauts bâtiments du monde.

Voir ci-dessous la vidéo : bande-annonce de Man on a Wire avec Philippe Petit.

Vidéos : funambules modernes du XXIe siècle

Cliquer sur les liens ci-dessous ouvrira les vidéos sur YouTube.

- Didier Pasquette et Jade Kindar-Martin traversent la place des Jacobins

- Un autre excellent artiste sur fil bas

- Anna Micheletty – Excellente funambule

- Ianca Augusto en représentation (2007) avec le Circo Coliseu di Roma

- Ianca Augusto en représentation de nouveau (2008)

- Schlappseil Alexandra en représentation en 2009

- Numéro de fil souple par Dimitar Petrov

- Numéro asiatique de fil souple

- Ramon Kelvink marche sur fil et mât oscillant à Belfast City Hall

- Alan Martinez traverse le fleuve Han, Séoul, Corée du Sud

- Premiers championnats du monde de fil en hauteur à Séoul 2007

- Marche sur le fil entre les tours jumelles – Philippe Petit

- Bande-annonce de "Man on Wire" à propos de Philippe Petit

- Falko Traber, champion du monde sur fil en hauteur

- David Dimitri, en hauteur au-dessus de Saint-Gall, Suisse

Crédits

Dennis Arundel, "The Story of Sadlers Wells" – Hamish Hamilton, Londres, 1965

Jehosaphat Aspin, "A Picture of the Manners and Pastimes of the Inhabitants of England" – J. Harris, Londres, 1825

G. Linnaeus Banks, "Blondin: His Life and Performances" – Routledge, Londres, 1862

Jacques Bonnet, "Histoire générale de la danse sacrée et profane" – Paris, 1723

Betty Boyd Bell, "Circus, A Girl’s Own Story" – Warren & Putnam, New York, 1931

Émile Campardon, "Les Spectacles de la foire" – Berger-Levrault, Paris, 1877

Hieronymus Cardanus, "De Subtilitate" – Nuremberg, 1556

James Caulfield, "Portraits, Memoirs and Characters of Remarkable Persons" – Londres, 1794

Edwin B. Chancellor, "The Pleasure Haunts of London During Four Centuries" – Constable, Londres, 1925

Jean Cocteau & Man Ray, "Le Numéro Barbette" – Jacques Damase, Paris, 1980

Mathieu de Coucy, "Histoire de Charles VII de 1444 à 1461" – France, 1661

George Chindahl, "A History of the Circus in America" – Caxton, Caldwell, Idaho, USA, 1959

William Coup, "Sawdust and Spangles" – Herbert Stone, Chicago, USA, 1901

Dean’s Moveable Book, "Blondin’s Astounding Exploits" – Londres, 1862

William Depping, "Merveilles de la force et de l’adresse" – Hachette, Paris, 1869

M. Willson Disher, "Pleasures of London" – Robert Hale, Londres, 1951

Witold Filler, "Cyrk" – Varsovie, 1963

Victor Fournel, "Le Vieux Paris. Fêtes, jeux et spectacles" – Mame, Tours, 1858

Victor Fournel, "Les Spectacles populaires et les artistes des rues" – E. Dentu, Paris, 1863

Jean Froissart, "Chroniques" – Michel Le Noir, Paris, 1498

Thomas Frost, "Circus Life and Circus Celebrities" – Tinsley Bros, Londres, 1876

Paul Ginisty, "Mémoires d’une danseuse de corde" – Paris, 1907

Raphael Holinshed, "Chronicles" – 1577

Hugues Le Roux & Charles Garnier, "Acrobats and Mountebanks" – Chapman & Hall, Londres, 1890

Isaac Greenwood, "The Circus; its Origins and Growth Prior to 1835" – The Dunlap Society, New York, 1898

August Köber, "Circus Nights and Circus Days" – Sampson Low, Marston, 1931

Maurice Leblanc, "Dorothée, danseuse de corde" – Paris, 1931

Alfred Lehmann, "Unsterblicher Zirkus" – Leipzig, 1939

Henry Morley, "Memoirs of Bartholomew’s Fair" – Chapman & Hall, Londres, 1859

G.R. MacMinn, "The Theater of the Golden Era in California" – Caxton, Caldwell, Idaho, USA, 1941

James Peller Malcolm, "Anecdotes of the Manners and Customs of London" – 1808

James Peller Malcolm, "Miscellaneous Anecdotes Illustrative of the Manners and History of Europe" – 1811

Louis Péricaud, "Le Théâtre des Funambules" – Léon Sapin, Paris, 1877

Philippe Petit, "Trois Coups" – Herscher, Paris, 1983

Philippe Petit, "On the High Wire" – Random House, New York, 1985

Christine de Pisan, "Faits et bonnes mœurs du roi Charles" – 1405

Lord George Sanger, "Seventy Years as a Showman" – Dent, Londres & Toronto, 1926

William Sansom, "Pleasures Strange and Simple" – Hogarth Press, Londres, 1953

Walter Scott, "Bygone Pleasures of London" – Marshland Publications, Londres, 1948

Jacob Spon, "Recherches curieuses d’antiquité" – T. Amaulry, Lyon, France, 1683

Joseph Strutt, "Sports and Pastimes of the People of England" – Londres, 1793

Henry Thétard, "Coulisses et secrets" – Plon, Paris, 1934

Raymond Toole-Stott, "Circus and Allied Arts" – Derby, 1964

R.W. Vail, "Random Notes" – American Antiquarian Society, Worcester, Mass., USA, 1933

Wilson, "Wonderful! Wonderful! Wonderful!!! The Life and Extraordinary Career of Blondin, the Ascentionist" – C. Elliot, Londres, 1869

Images en noir et blanc:

Wallace Collection, Londres | John Dewe-Matthews | Roger-Viollet | The British Museum | Hertzberg Circus Collection, San Antonio Public Library, Texas | Hugo Williams | Jacques Pavslovski | Victoria and Albert Museum | Murphy Williams | Rayner-Canham | Harold E. Edgerton, copyright National Geographic Society | Roger Shaw | Mary Evans Picture Library | Peter Stark | Jean-Louis Blondeau | Hulton Picture Library | Times Newspapers Ltd | Extrait de "Chinese Acrobats", Foreign Languages Press, Pékin, 1974 | Claude Champinot, France-Soir | J. Gourmelin | Sunday Telegraph | Mike Goldwater | Andrew Tweedie | Adam Sedgwick | Daily Sketch | David Dyas | Vic de Lucia, New York Post | Michel Jacques

Images en couleur:

Blondin et Madame Blondin : The British Library | L’auteur à Stratford East : Roger Shaw | Madame Saqui : Bibliothèque nationale | Chevaux et funambules : Bibliothèque nationale | Tenture des Grotesques : Photographie Giraudon | Affiche française (1810) : Bibliothèque nationale | Madame Romanini et affiche française du XVIIIe siècle : Bibliothèque nationale | "La Danseuse de corde" par Henri de Toulouse-Lautrec : Musée national, Stockholm | L’auteur dans "Jubilee" : Jean-Marc Prouveur

Source et remerciements

La présentation historique de cette page est basée sur le travail de Hermine Demoriane, chanteuse, dramaturge, actrice, artiste de performance, funambule et autrice de The Tightrope Walker (1989). Elle est également la fondatrice et secrétaire du Blondin Memorial Trust.

Admistratrice de Blondin depuis toujours, elle consacre depuis plus de trente ans ses efforts à préserver son héritage à travers le Trust.

« Marcher sur le fil, c’est défier la gravité, le temps et la peur — et entrer dans une lignée de rêveurs. »

– Hermine Demoriane, The Tightrope Walker