Funambulus : Funambules

Corde raide & équilibristes

Un extrait de The Tightrope Walker par Hermine Demoriane

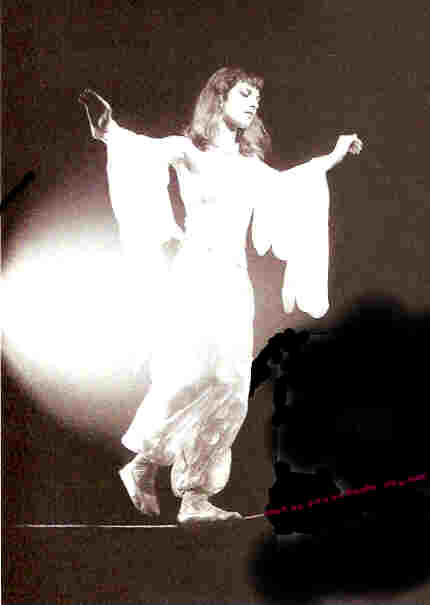

Venue à Londres dans les années 1960 pour y découvrir la vie bohème de la ville, Hermine Demoriane y rencontra le poète anglais Hugo Williams qu’elle épousa. Devenue passionnée de funambulisme, elle se produisit sur le fil pendant cinq ans au début des années 1970 à Londres et à Paris. Elle tira de son expérience un livre, The Tightrope Walker, classé par The Guardian parmi les dix plus grands ouvrages sur la contre-culture.

En tant qu’actrice, Hermine apparut dans plusieurs films, dont Jubilee, un film punk de Derek Jarman. En tant qu’auteure, elle écrivit trois pièces, « Lou Andreas Salomé », « He Who Is Your Son Is Your Child Too » et « The Knives Beside The Plates ». Comme chanteuse new wave, elle fit plusieurs tournées dans les années 1980 et enregistra deux disques, aujourd’hui réédités.

Hermine se consacre aujourd’hui à la gestion du château familial de Sacy, dans l’Oise, qu’elle a restauré. Chaque été, elle organise des résidences pour des artistes franco-britanniques qui y exposent leurs œuvres. Admiratrice dévouée de Blondin, elle s’attache depuis trente ans à préserver sa mémoire, en organisant chaque année un toast à l’anniversaire de sa mort et en dirigeant le Blondin Memorial Trust, qui entretient son site internet.

Cette courte histoire illustrée du funambulisme est un extrait de son livre The Tightrope Walker. Elle est publiée ici avec son autorisation.

Les anciens Grecs avaient quatre mots différents pour désigner les funambules :

l’Oribat danse sur la corde,

le Neurobat tend sa corde à de grandes hauteurs,

le Schoenobat glisse le long de la corde et

l’Acrobat fait des acrobaties sur la corde.

En 260 av. J.-C., le censeur Messala supprima ces distinctions et les réunit en un seul mot :

funambulus [funambule]

[de funis, corde, et ambulare, marcher.]

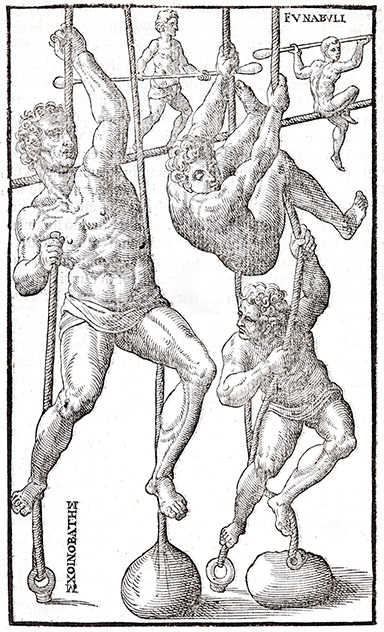

Funambules de la Grèce antique

Grèce antique

20 000 av. J.-C. – 1453 apr. J.-C.

Dans la Grèce antique, les funambules, avec les membres du Sénat, portaient du blanc. Cela signifiait qu’ils réclamaient la protection spéciale des dieux. Les Grecs anciens étaient fascinés par le funambulisme, qui semblait tenir davantage de la magie que de la technique. Mais cette « fascination » l’excluait des Jeux olympiques et des autres compétitions publiques. Ainsi, le funambule fut assimilé aux artistes plutôt qu’aux gymnastes et classé dans une section spécialisée des Jeux. Selon Alexandre d’Alexandrie, un prix spécial, le « Thaumatron », fut créé pour eux et décerné à « quiconque montre au peuple quelque chose d’extraordinaire, d’inattendu ».

Rome antique

3 000 av. J.-C. – 476 apr. J.-C.

Dans la Rome antique, rapporte Capitolinus, Marc Aurèle ordonna que l’on place toujours des matelas sous les cordes après qu’un petit funambule eut chuté lors d’une de ses fêtes. Les cordes romaines devaient être hautes, mais pas au point de rendre toute précaution inutile.

Ni en Grèce ni à Rome les funambules n’étaient admis aux Jeux. « Leur activité, écrit Pausanias, n’améliorait ni le corps ni l’esprit et ne pouvait être qualifiée que de violente et dangereuse pour la vie ». Ils pouvaient se produire lors de célébrations ou de triomphes, mais il leur était interdit de concourir entre eux dans les jeux publics.

À mesure que les danseurs de corde s’éloignaient du monde romain du sport et de l’athlétisme, ils rejoignaient un groupe de bateleurs, les Archimomons. Sous l’influence de ce groupe, ils enrichissaient leurs spectacles de satires, ridiculisant les trahisons morales de la politique et de la société à travers des caricatures grotesques de ses danses nuptiales. Jamais ils n’auraient osé le faire en Grèce, où l’art du funambulisme était tenu en très haute estime comme partie intégrante de l’éducation de la jeunesse.

Les funambules se heurtèrent au christianisme naissant. Téméraires, ils tendaient leurs cordes à des hauteurs incroyables, hors de portée du salut d’un matelas ou d’un filet. Saint Jean Chrysostome décrit comment « Ils pouvaient à peine aller et venir dessus, un clin d’œil ou la moindre perte de concentration aurait suffi à les précipiter dans la poussière ». De plus, certains tentaient à ces hauteurs de reproduire les prouesses des danseurs de corde : « Ils se déshabillent, écrit saint Jean, puis se rhabillent comme s’ils sortaient du lit. Certains spectateurs n’osent pas regarder par pudeur, d’autres par peur. »

Entre la peur des uns et la morale des autres commence une longue bataille.

Zarathoustra

1700 av. J.-C. – 1000 av. J.-C. (env.)

« Alors arriva ce qui fit taire toutes les bouches et fixa tous les regards. Car entre-temps, le danseur de corde avait commencé sa tâche : il était sorti d’une petite porte et marchait sur la corde tendue entre deux tours, de sorte qu’elle enjambait la place du marché et la foule. Quand il fut à mi-parcours, la petite porte s’ouvrit et un individu gaiement vêtu, tel un clown, bondit et le suivit à grands pas. “Avance, jambe boiteuse, cria-t-il d’une voix terrible, avance, fainéant, trompeur, visage blême ! sinon je te chatouille avec mes pieds ! Que fais-tu là entre les tours ? Ta place est dans la tour. Tu devrais être enfermé, car tu barreras la route à ton meilleur !” Et à chaque mot le clown se rapprochait, mais lorsqu’il ne fut plus qu’à un pas derrière, survint cette chose terrible qui fit taire toutes les bouches et fixa tous les regards : poussant un cri diabolique, il sauta par-dessus celui qui lui barrait le chemin ; voyant le triomphe de son rival, le premier perdit la tête et l’équilibre, jeta sa baguette et tomba plus vite encore, bras et jambes tourbillonnant. La place et la foule devinrent comme une mer déchaînée : chacun s’enfuit en trébuchant sur son voisin, surtout là où le corps allait heurter le sol.

Zarathoustra cependant resta à sa place, et le corps tomba près de lui, gravement disloqué et brisé, mais pas encore mort. Au bout d’un moment, la conscience revint à l’homme blessé, et il vit Zarathoustra agenouillé auprès de lui. “Que fais-tu là ?” demanda-t-il enfin. “Je savais depuis longtemps que le diable me ferait tomber. Maintenant il m’entraîne en enfer : veux-tu l’en empêcher ?”

“Par mon honneur, ami, répondit Zarathoustra, ce dont tu parles n’existe pas : il n’y a ni diable ni enfer. Ton âme sera morte bien avant ton corps : désormais ne crains plus rien.”

L’homme leva les yeux avec méfiance : “Si tu dis vrai, dit-il, en perdant ma vie je ne perds rien. Je ne suis guère plus qu’une bête, dressée à danser par coups et friandises.”

“Pas du tout, dit Zarathoustra, tu as fait du danger ta vocation, il n’y a rien de méprisable à cela. Maintenant tu meurs dans ta vocation ; c’est pourquoi je t’enterrerai de mes propres mains.”

Lorsque Zarathoustra eut parlé ainsi, l’homme mourant ne répondit rien, mais bougea sa main comme pour chercher celle de Zarathoustra, afin de le remercier.

[Friedrich Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathoustra », 1883–92]

300 apr. J.-C.

« Ita populus studio stupidus, in funambulo animum occuparat… » Nos spectateurs étaient distraits par les funambules, dit Térence, en écrivant sur ce qui se passa lors de la première représentation de sa pièce « Hecyria », en 333 apr. J.-C., lorsqu’on prétendit qu’une troupe de funambules était arrivée en ville).

400 apr. J.-C.

« Va, toi, funambule, dans la sainteté et l’innocence, comme le beau sexe lui-même, dont la belle discipline peut te porter sur un fil super-fin, équilibrant la chair avec l’esprit, gouvernant l’âme avec la foi, maîtrisant le regard par la crainte. »

[Tertullien, « De Pudicitia », 464]

Comme dans tout autre grand culte, la religion et le commerce sont inextricablement liés. Toutes les hostilités sont suspendues pendant les foires, c’est pourquoi les fêtes religieuses et les assemblées d’États sont fixées à leurs dates. Les premières foires en Grande-Bretagne, Stourbridge et Bartholomew, datent des invasions romaines.

La foire est l’endroit où le funambule gagne sa vie, utilisant ses propres crics pour lever la corde ancrée à environ trois mètres soixante du sol. Il dresse un rideau tout autour, et il faut payer pour entrer dans l’enceinte. Ou bien il se produit haut au-dessus de la foire, sponsorisé par des marchands avisés comme publicité préalable. Il peut aussi s’attacher aux montreurs d’ours et contorsionnistes, charlatans et escrocs.

« C’est ici, sur la place du marché, qu’il rencontre son peuple, des confrères funambules venus de l’étranger avec les marchands d’émeraudes et de perles, de fine toile, de corail et d’agate.

Aux premiers siècles de la chrétienté, les premières foires furent formées par le rassemblement de fidèles et de pèlerins dans des lieux sacrés, et surtout à l’intérieur ou autour des murs des abbayes et des cathédrales aux jours de fête des Saints qui y étaient vénérés. »

[Morley, « Memoirs of Bartholomew Fair », 1892]

Après la fête, le roi commence à régner, la princesse met au monde des enfants et le funambule retourne à la foire, là où on l’avait trouvé au départ.

Ainsi en est-il du funambule, qui doit s’exercer dans le tumulte et le vacarme de la foire, jusqu’au prochain jour de fête. La foire est sa condition, comme les cendres le sont pour Cendrillon.

500 apr. J.-C.

Au Ve siècle en France, une série de conciles d’évêques s’attaque aux compagnies de bateleurs comme si elles incarnaient le mal sur terre. En 549, le concile de Châlons leur interdit de s’approcher des biens de l’Église, interdisant pratiquement l’art « profane » du funambulisme, puisqu’il se pratiquait alors exclusivement dans les marchés et foires, qui se tenaient toujours près de l’Église, sinon dans le cimetière lui-même.

En 554, Childbert, roi des Francs, interdit aux clercs d’assister aux spectacles des bateleurs, qu’il regroupe de manière insultante sous le nom de « thymelici » (ivrognes fainéants). La musique non liturgique est considérée comme diabolique. La réputation que se forgent les clercs pour la lubricité, l’indolence et les petits vols est jugée dangereusement semblable à celle du redoutable bateleur lui-même.

600 apr. J.-C.

Le poète Manilius suggère que ceux qui naissent sous le signe des Poissons font de bons funambules. « Si par hasard son esprit est porté à envisager une profession, il sera inspiré par l’enthousiasme pour les métiers risqués, le danger étant le prix auquel il vendra ses talents ; osant des pas étroits sur un chemin sans épaisseur, il plantera des pieds fermes sur une corde raide en pente ; puis, tentant une route ascendante vers le ciel, il glissera à plusieurs reprises des appuis nouvellement gagnés et, suspendu dans les airs, tiendra en haleine une multitude suspendue à lui-même. »

[« De Astronomica V », 638-660]

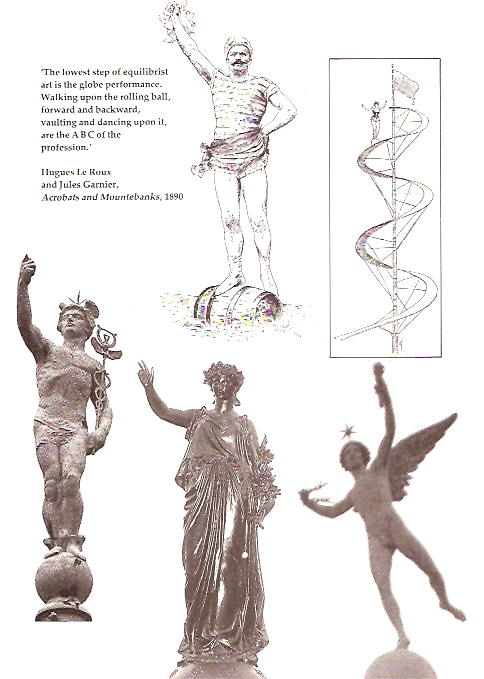

À Pâques au Moyen Âge, un danseur se produisait sur un globe géant à l’intérieur de l’église d’Auxerre.

800 AD

En France, d’autres conciles (Tours en 813, Paris en 829 et Reims en 858) interdisent toute forme de divertissement aux clercs. De telles mesures mettent le funambule à l’écart de la société, faisant de lui un étranger ou un ‘Turc’.

1100-1200 AD

Philippe Auguste (1165–1223) chasse les bateleurs de la Cour de France, où ils étaient les bienvenus depuis des siècles. Comme à Rome lorsque Tibère bannit les funambules de la ville, la même autorité accorde puis retire la licence.

1300-1400 AD

Un Génois glissa en chantant le long d’une corde tendue de Notre-Dame [Paris, France] au pont Saint-Michel, que devait emprunter la future reine. Le pont était recouvert de taffetas bleu semé de fleurs de lys d’or, dans lequel on avait pratiqué une fente. Et, lorsque la reine Isabeau (1371–1435) arriva sur le pont, l’homme de Gênes s’y engagea, posa une couronne sur la tête de la future souveraine, puis s’éloigna sur la corde dans la nuit tombante, tenant en mains deux torches visibles à des lieues à la ronde. Certains villageois crurent qu’un ange était descendu du Paradis pour accueillir la nouvelle reine. D’autres pensèrent à un météore, signe d’un grand événement.

1500 AD

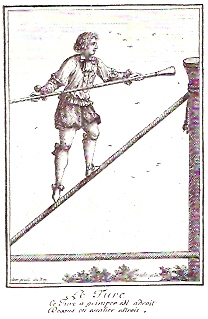

‘On traverse des rivières, plus souvent même [que par la nage], avec des tambours de cuir attachés aux pieds… Il faut évidemment du courage pour le faire, comme pour la marche sur corde, ainsi que de l’exercice et une grande force du corps ; si l’on y ajoute de la légèreté, le spectacle n’en sera que plus beau et plus agréable.’

[Hieronymus Cardanus, “De Subtilitate”, 1556]

En 1556, Hieronymus Cardanus écrit dans “De Subtilitate” : Ceux qui dansent sur la corde, qui se nomment Funambuli, sont les plus audacieux des hommes, domptant les lois de la nature par artifice. En effet, la danse sur corde trouve son origine dans la magie naturelle. Car l’art magique dépend de causes naturelles, et ce qu’il a d’admirable vient de l’occulte et du caché.

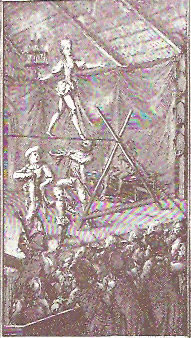

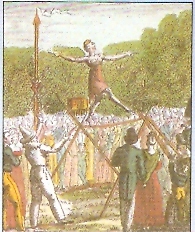

Au Moyen Âge, on jugeait indispensable un numéro de corde raide pour conférer à toute cérémonie publique l’indispensable aura de mystère. “Archaeologia Britannica” décrit le couronnement d’Édouard VI (1537–1553) en 1547 :

‘Une grosse corde, aussi épaisse qu’un câble de navire, était tendue des créneaux du clocher de Saint-Paul [Londres], avec une grande ancre à l’une des extrémités, fixée un peu en avant de la porte de la maison du doyen de Saint-Paul ; et lorsque Sa Majesté s’en approcha, un homme, étranger originaire d’Aragon, survint, couché sur la corde la tête en avant, jetant bras et jambes à l’écart, descendant sur la poitrine le long de la corde, des créneaux jusqu’au sol, tel une flèche décochée d’un arc. Il vint alors à Sa Majesté et baisa son pied ; puis, après quelques paroles adressées à Son Altesse, il s’éloigna de nouveau et remonta le long de la corde jusqu’au milieu du cimetière, où, s’étant ceint d’une corde, il exécuta certains mystères sur la corde, tels que culbutes et entrechats. Ensuite il prit la corde et l’attacha au câble, se lia par la jambe droite un peu au-dessous du cou-de-pied, resta quelque temps suspendu par une jambe, puis se rétablit grâce à ladite corde, défit le nœud et redescendit. Ce qui retint Sa Majesté et toute la suite un bon moment.’

Dans la version de Raphael Holinshed, en plus de sa glissade le long de la corde à la manière de l’schoenobat grec, l’‘Argosien’ joua maints jolis tours, à la grande réjouissance du roi et des nobles.

En 1553, lors de l’arrivée à Londres de Philippe d’Espagne (1527–1598) pour épouser la reine Marie, on vit de nouveau ‘le spectacle, au flanc de l’église de Saint-Paul, d’un homme qui descendait le long d’une corde attachée aux créneaux, la tête en avant, sans se soutenir ni des mains ni des pieds, ce qui, peu après, lui coûta la vie’.

[Holinshed, “Chronicles”, 1577]

[En France] Les conciles français continuent de persécuter les bateleurs et les funambules : en 1560, à la suite des plaintes des prêtres parisiens voyant la messe du dimanche désertée au profit du spectacle des danseurs de corde, le commissaire de police de la Marre — si bien nommé — cantonne les fauteurs de trouble aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent.

‘Il y avait à Paris, sous le bon roi Charles, un homme qui savait bondir, sauter et faire sur la corde des tours que nul aujourd’hui ne croirait s’ils n’avaient été vus alors. Il tendait de minces cordes des tours de Notre-Dame au Palais et, sur ces cordes, bondissait et exécutait des prouesses d’agilité au point de paraître voler. On l’appela donc “Le Voleur”. Je l’ai vu de mes yeux, comme bien d’autres. On disait qu’il n’avait pas d’égal dans son art, qu’il exécuta maintes fois devant le roi. Un jour pourtant, il manqua le pas sur la corde et tomba d’une telle hauteur qu’il se brisa tous les os. “Assurément, dit le roi lorsqu’il l’apprit, le malheur doit frapper celui qui présume trop de ses sens, de sa force, de sa légèreté ou de toute autre chose.”’ Christine de Pisan, XVe siècle

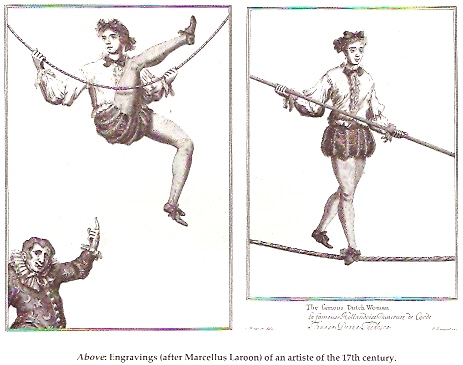

1600 AD

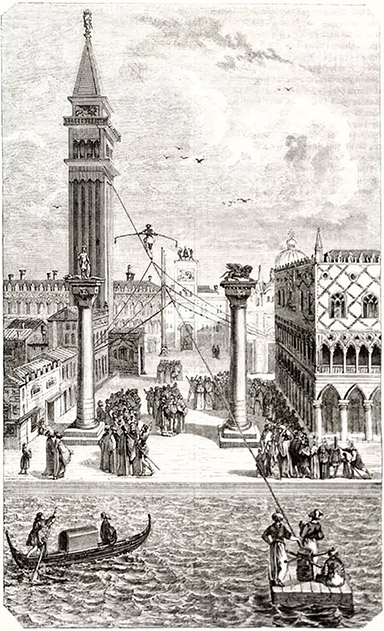

Venise avait ses funambules qui se produisaient au moins une fois par an devant le Doge, le Sénat et les ambassadeurs étrangers, lors de la fête de la Saint-Marc. James Peller Malcolm, dans “Miscellaneous Anecdotes Illustrative of the Manners and History of Europe During the Reign of Charles II, James II, William III and Queen Anne” (1811), écrit :

‘Depuis des siècles, on a imaginé toutes sortes de façons de rendre hommage au saint patron de la ville ; et, parmi d’autres coutumes singulières, un homme monte et descend la tour qui lui est dédiée sur le fragile support d’une corde tendue depuis son sommet et fixée à une distance considérable de sa base.’

Après cette introduction, nous proposons le récit amélioré qui en fut donné en 1680 : ‘Venise, 7 mars. Le dernier jour du mois passé, le Doge, le Sénat et l’ambassadeur impérial, accompagnés de plus de cinquante mille spectateurs, assistèrent à la solennité de la Saint-Marc. Tout d’abord parurent certains bouchers en habits de rôtisseurs ; l’un d’eux, armé d’un cimeterre persan, trancha d’un seul coup la tête de trois bœufs successifs, à l’admiration générale, car nul n’avait jamais vu pareille chose ni dans cette ville, ni ailleurs dans le monde. Mais ce qui causa une plus grande stupeur fut qu’un homme, vêtu d’un habit de chevalier en clinquant, la tête couverte d’un casque doré, tenant dans sa main droite une lance et dans la gauche un casque en tôle dorée, monté sur un cheval blanc, s’engagea d’un pas vif sur une corde longue de six cents pieds, tendue du quai au sommet de la tour Saint-Marc. Arrivé à mi-chemin, son manteau de clinquant s’étant détaché, il s’arrêta, inclina sa lance avec soumission, salua le Doge assis dans le Palais et agita son étendard trois fois au-dessus de sa tête.

Puis, reprenant sa vitesse, il continua et, avec son cheval, entra dans la tour où se trouve la cloche ; et, revenant aussitôt à pied, il grimpa jusqu’au pinacle le plus élevé de la tour ; là, assis sur l’ange doré, il agita de nouveau son étendard plusieurs fois, puis redescendit ; prenant alors un cheval, il redescendit encore jusqu’au bas. L’année suivante il promit de gravir la même tour avec une charrette et des bœufs.

Au cours du Carnaval, un marin déguisé en Mercure s’avançait sur une corde vers le Doge et lui offrait un bouquet de fleurs et un poème. Ce Mercure était attaché à une corde fixée à ses ailes, ce qui rendait le voyage sûr mais détruisait l’illusion. Évidemment, on ne pouvait courir aucun risque en une si auguste occasion. Imaginez Mercure se brisant le cou ! Ce serait un mauvais présage pour Venise, et le Doge est trop sage pour le permettre. Car le Carnaval est pris encore plus au sérieux que la fête du saint patron de la République.

Un mariage, un couronnement, un anniversaire : en toute circonstance, la présence d’un funambule dépasse le simple divertissement. Le funambule est appelé parce que lui seul peut conférer à l’événement la portée cosmique nécessaire. Il incarne le destin de ceux qu’il honore. Aujourd’hui, peut-être seul le « grand pas pour l’humanité » de Neil Armstrong peut donner une idée de la signification métaphorique de la danse magique du funambule. De même que le monde entier retint son souffle lorsque l’Apollo 4 américain se posa sur la lune, de même les spectateurs de la place Saint-Marc savaient que, l’espace d’un instant, la fortune de la république vénitienne reposait sur les épaules ailées de leur Mercure.

Un roi couronné, une princesse mariée à son prince : pour chacun, le funambule est le symbole de leur bonheur et de leur succès futurs. Porté par l’événement, mais tenant son destin en équilibre, il est là sans être là : un surhumain dont les gestes, observés par la foule, obéissent à des forces qui le dépassent.

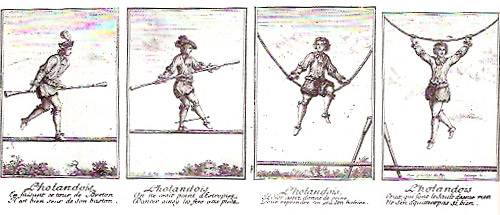

L’équilibre sur un globe est censé être à l’origine de la marche sur corde. Jacob Spon, dans “Recherches Curieuses d’Antiquité” (1683), évoque des jeux d’équilibre sur des tambours de cuir remplis de vin lors de fêtes bacchiques. Selon lui, ‘tout funambule doit être capable de marcher sur un globe : c’est une technique fondamentale’.

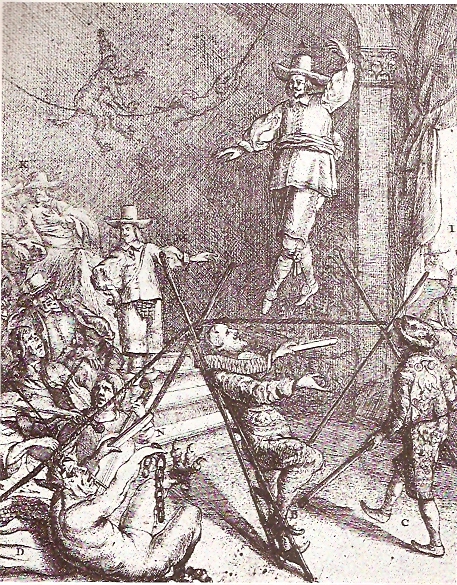

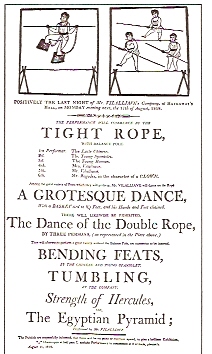

La persécution atteint son apogée en Angleterre sous Cromwell (1599–1658). Pendant dix-huit ans, jusqu’au retour de Charles II, les théâtres restent fermés et les comédiens qui défient le Parlement sont jetés en prison. Pourtant, l’escrime, les combats d’animaux, les spectacles de marionnettes et la danse sur corde sont autorisés.

Même à la Restauration, il faut toujours une licence pour divertir. Des avis sont placardés dans toute la ville : ‘Toutes les personnes concernées sont priées de prendre acte et de réprimer tous les charlatans, danseurs de corde, escrimeurs de spectacle, chanteurs de ballades, et autres qui montrent des automates et des curiosités, n’ayant pas une licence en lettres rouges et noires sous la main et le sceau de Charles Killigrew, écuyer, Maître des Divertissements de Sa Majesté.’

Le « saoul rentrant chez lui » est un numéro traditionnel sur la corde. Dès le règne de Louis XIV (1638–1715), Anthony de Sceaus imitait un ivrogne sur la corde en enchaînant faux pas et déséquilibres. Au tournant du siècle, au Cirque d’Hiver, Aeros entrait en clochard au nez rouge, des bouteilles dépassant de ses poches, et vacillait dangereusement sans jamais tomber.

Mathieu de Coucy, dans “Histoire de Charles VII” (1661), écrit que ‘pour saluer les ambassadeurs de France, le duc de Milan fit tendre une corde à grande hauteur au-dessus de son palais, à 150 pieds, sur laquelle un Portugais allait et venait à reculons, saluait à genoux, s’asseyait, se tenait sur un pied, dansait au son du tambour, se pendait la tête en bas et exécutait toutes sortes de tours, au point que les dames qui regardaient en avaient les larmes aux yeux tant elles craignaient qu’il ne se tue…’

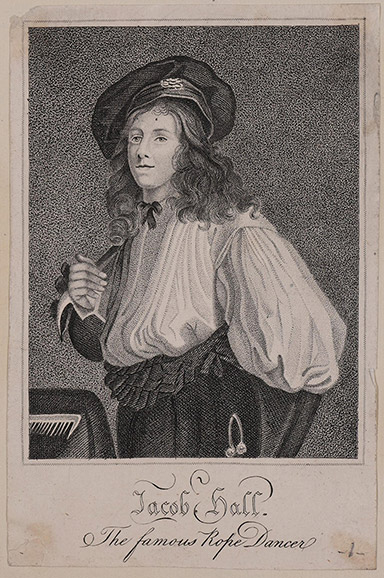

‘21 septembre 1668… Puis chez Jacob Hall voir danser sur la corde, où je vis des actions comme je n’en avais jamais vues, et on ne peut plus dignes d’être vues ; et là je fis la connaissance d’un homme qui m’emmena à une taverne, où vinrent bientôt les musiciens de ce théâtre forain, puis Jacob Hall lui-même, à qui je voulais parler pour savoir s’il lui était arrivé des accidents en tombant. Il me dit : “Oui, beaucoup, mais jamais jusqu’à me briser un membre.” Il paraît d’une force prodigieuse. Après leur avoir payé une ou deux bouteilles de vin, je repartis.’

[Samuel Pepys, 1668]

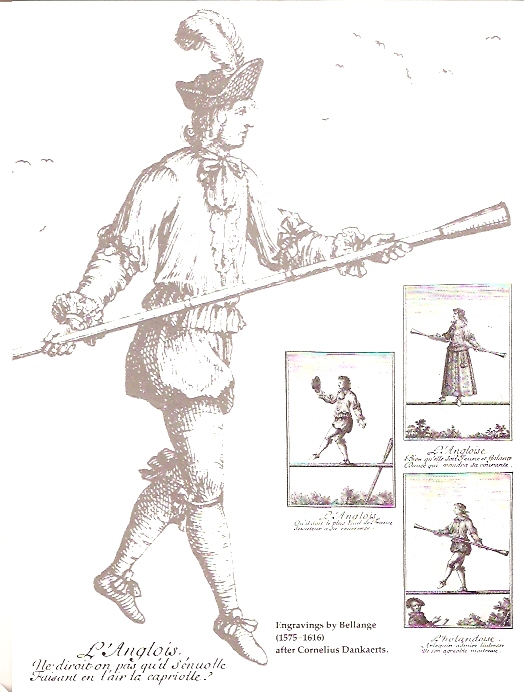

© Trustees of the British Museum. Partagé sous licence Creative Commons Attribution.

Avez-vous vu danser sur la corde ?

Quand l’esprit d’André était à court,

Et que les cabrioles de Jacob n’y suffisaient plus,

Une demoiselle monte en haut de l’échelle,

Et, deux seaux lourds en main, entraîne une danse ;

La foule bâillante se redresse pour voir le spectacle,

Et bave d’un vain plaisir.

[John Dryden (1631–1700)]

Les habitants de Charing Cross se plaignent que la baraque du danseur de corde Jacob Hall (1662–1681) attire tant de vauriens qu’on leur vole sans cesse dans leurs boutiques. Ils lancent une pétition et un bref arrive de Whitehall. Le Chief Justice lui déclare au tribunal que sa baraque est une nuisance pour la paroisse. Comme le dit la chanson :

‘Dans des maisons de planches, on marche sur des cordes,

Aussi aisément que des écureuils cassent des noisettes ;

Les coupe-bourses mordent et détroussent au passage ;

Mais ceux-là, pensons-nous, sont de mauvais oiseaux.’

[Thomas D’Urfrey, Pills to Purge Melancholy (1719–20)]

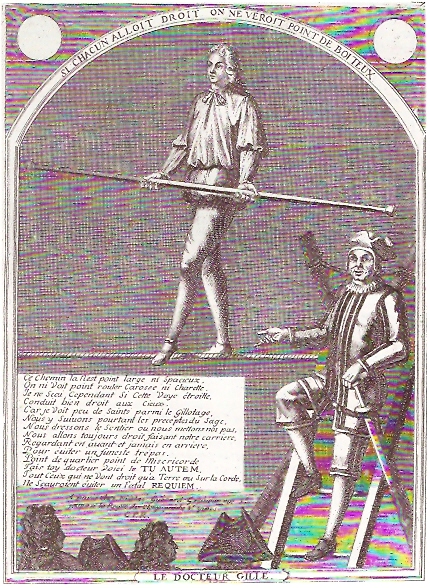

"The London Spy" (Edward Ward, 1698–1700) mentionne un danseur de corde dont "les mèches de Tyburn présageaient un destin si malheureux que je craignais sa chute, de peur que son piédestal de chanvre ne vienne à lui serrer le cou. Il ordonna que l’on modifie la corde selon son désir avec une telle arrogance affectée que, par son port impérieux, je compris qu’il était maître des singes. Puis, en le regardant fixement, je me souvins de l’avoir vu dans notre ville, où il avait eu l’impudence de se proclamer médecin infaillible. Sur quoi je demandai à mon ami ce que cela signifiait".

"Bah", dit-il, "je suis désolé que vous soyez si ignorant. Voyez-vous, nous avons des médecins danseurs, des médecins acrobates et des médecins bouffons, tout comme des médecins de collège. Oui, et certains d’entre eux, d’ailleurs, s’ils le veulent, peuvent jouer des tours bien plus étranges que vous ne l’imaginez. Mais ces hommes, sachez-le, grandissent entre la mort et le remède, c’est-à-dire la corde et la médecine, et en grandissant, s’ils se révèlent trop lourds de talon pour être danseurs de corde ou acrobates, ils sont contraints d’apprendre d’abord à être des bouffons. Et une fois devenus habiles bouffons, le degré suivant qu’ils atteignent est celui de Docteur, quittant l’habit bariolé pour revêtir un habit de velours."

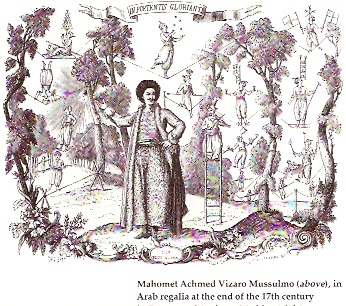

Un autre Turc stupéfie les Français : "Vers la fin du XVIIe siècle, vivait un Turc qui montait le long d’une corde raide fixée au sommet d’un mât dressé à l’intérieur du Jeu de Paume de la foire Saint-Germain. Il attachait sa perche d’équilibre à un disque tournant au sommet du mât et tournoyait dessus comme une toupie fouettée par un écolier. Puis il dansait la tête en bas, les pieds en l’air, au son d’un violon. Enfin, il descendait la corde à reculons, bien qu’elle fût presque verticale.

Les spectateurs ne pouvaient que trembler pour sa vie, qu’il devait perdre peu de temps après à la foire de Troyes en Champagne. Un célèbre danseur de corde anglais de la même troupe, jaloux de la renommée du Turc, fut soupçonné d’avoir graissé la partie inférieure de la corde sous prétexte de la craier, tandis que le Turc tournoyait là-haut. Descendant la corde à reculons, il ne s’en aperçut pas, et le fait qu’il marchât pieds nus contribua à sa chute. De tels crimes ne sont pas rares parmi ceux qui aspirent à l’excellence dans les Arts."

[Jacques Bonet, "Historie Générale De La Danse Sacrée Et Profane", 1724]

1700 AP

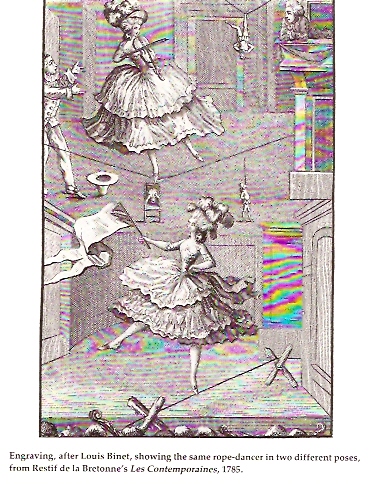

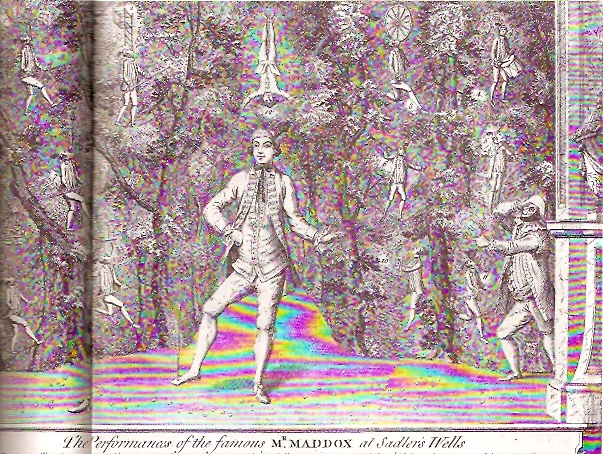

Au tournant du XVIIe siècle, tandis qu’à Paris [France] les charlatans étaient persécutés par les acteurs légitimes pour avoir tenté d’établir leurs théâtres sur le boulevard du Temple, leurs homologues londoniens trouvaient la liberté de leur art dans les jardins de plaisirs d’Islington. La découverte d’une source chalybéate dans les environs et l’excavation voisine de la New River de Sir Hugh Myddelton, premier système d’alimentation artificielle en eau de Londres, incitèrent un certain M. Sadler à ouvrir la zone à la récréation. Les foules affluaient pour voir les grandes œuvres de Sir Hugh, pêcher dans la New River et profiter de ses eaux, terminant la journée dans l’établissement de M. Sadler.

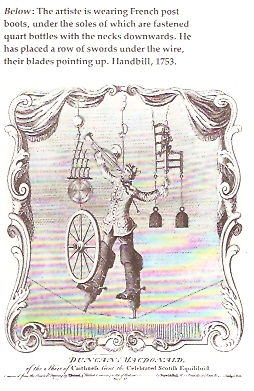

À cinq heures de l’après-midi tout commençait : musique, danse, chant, acrobaties, pantomime et surtout la danse de corde. "À Sadlers Wells Musick House, installé au milieu de jardins, apparut sur un fil à peine plus gros qu’un fil à coudre, la silhouette de l’équilibriste écossais, au son des coups de pistolet, des trompettes et du balancement et roulement de brouettes."

"Le lecteur excusera l’introduction de l’essentiel d’une annonce insérée dans "The Postman", le 19 août 1703, par Barnes et Finley, qui, après le préambule habituel sur leur excellence supérieure, mentionnent que le spectateur verra "Lady Mary exécuter de curieux pas sur la corde". Chetwood, dans son "History of the Stage", mentionne cette Lady Mary qui était la fille de parents nobles, habitants de Florence, où ils l’avaient enfermée dans un couvent. Malgré ces soins affectueux, leur belle progéniture aperçut un Arlequin, qui malheureusement la remarqua. Il en résulta une liaison clandestine, une fuite s’ensuivit et finalement ce scélérat lui enseigna ses infâmes tours, qu’elle exhiba à son profit jusqu’à ce que le vice l’ait définitivement asservie.

Lady Mary est ensuite citée dans "Heraclitus Ridens No 7", par Earnest, qui écrit : "Regardez ce vieil homme ; ses yeux sont fixés sur ma Lady Mary : Cupidon l’a transpercé aussi sûrement qu’un rouge-gorge… Pauvre Héraclite ! Il a pleuré toute son eau, et il est devenu si gâteux qu’il s’entretient avec la perspective de ce qui est nourriture pour ses supérieurs !"

La catastrophe de Lady Mary fut terrible : son mari, impatient de tout retard ou empêchement au profit, lui permit ou lui ordonna de se produire sur la corde après huit mois de grossesse : alourdie par son poids, elle tomba pour ne plus jamais se relever ; son enfant naquit sur scène et mourut victime avec sa mère.

[James Peller Malcolm, "Anecdotes of the Manners and Customs of London During the Eighteenth Century, Including the Charities, Depravities, Dresses and Amusements of the Citizens of London During the Period", 1808.]

Au tournant du XVIIIe siècle, en France, les charlatans quittent les foires, leur cadre traditionnel, et commencent à construire des théâtres où ils peuvent se produire toute l’année.

Les acteurs de la Comédie Française à Paris ont toutes les raisons de craindre ces nouveaux venus : ils pourraient perdre leur public. "Ita populus studio stupidus, in funambulo animum occuparat…" Nos spectateurs étaient distraits par les funambules, disait Térence, en écrivant ce qui s’était passé lors de la première représentation de sa pièce "Hecyria", en 333 ap. J.-C., lorsqu’une troupe de funambules aurait été annoncée en ville.

Ils pourraient aussi, par association avec des gens de basse condition, perdre la faveur du Roi : une faveur chèrement acquise depuis plus d’un siècle. Anciens charlatans eux-mêmes, ils tiennent à préserver leur statut récemment acquis. C’est pourquoi ils utilisent leur faveur à la cour pour se protéger par une série de décrets.

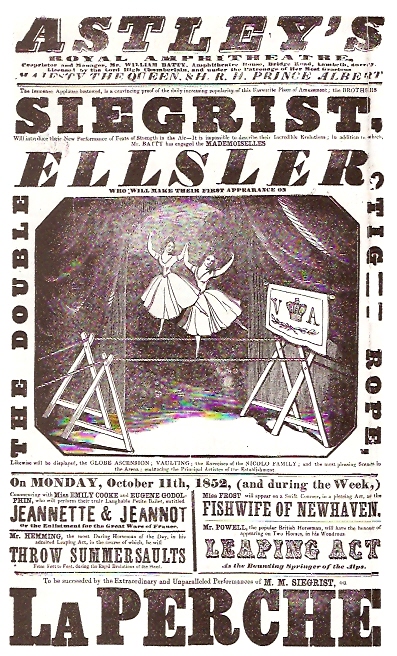

Le 17 avril 1709, à la demande de la Comédie Française et de l’Opéra, la police interdit aux nouveaux venus de jouer des scènes musicales. La farce et la comédie sont de même supprimées, même dans les foires. En février 1710, il leur est interdit de parler, chanter ou danser autrement que sur la corde. Enfin, en 1719, les spectacles du boulevard du Temple sont totalement supprimés, en raison de la construction de la proche Académie Royale de Musique.

La Révolution lèvera temporairement ces interdictions.

"On ne trouve plus ces fameux danseurs de corde et volants que les spectateurs regardaient avec effroi et tremblement, et qui ne savaient pas qu’ils mâchaient une racine appelée ‘dormit’ pour éviter le vertige, à l’instar des chèvres et des chamois qui en mangent les feuilles avant de gravir les hauteurs des Pyrénées."

[Jacques Bonnet, "Histoire Générale De La Danse Sacrée Et Profane", 1723]

En Angleterre, même s’ils obtiennent une licence, les funambules doivent rester dans l’enceinte de la foire. À Stourbridge, les charlatans ne se voient accorder de la place que lorsque le commerce est terminé et que la gentry locale vient se divertir.

"En un mot", écrit Daniel Defoe en 1723, "la foire est comme une ville bien fortifiée, et il y a le moins de désordre et de confusion (je crois) que l’on puisse voir nulle part, avec une si grande affluence de peuple.

Vers la fin de la foire, et lorsque le grand tumulte des affaires de gros commence à se calmer, la gentry arrive de toutes les parties du comté alentour ; et bien qu’ils viennent pour se divertir, ce n’est pas peu d’argent qu’ils dépensent ; ce qui revient généralement aux détaillants, tels que les marchands de jouets, orfèvres, chaudronniers, quincailliers, tourneurs, modistes, merciers, etc., et ils réservent quelques pièces de monnaie pour les spectacles de marionnettes, les farces, les danseurs de corde et autres divertissements de ce genre, dont il ne manque pas..."

Épitaphe de Cadman, tué en 1740 en glissant le long du clocher de l’église de Shrewsbury :

"Que ce petit monument conserve le nom

De Cadman, et proclame aux temps futurs

Ici, en voulant voler depuis cette haute flèche

Au-dessus du cours de la Sabrine, il trouva

Sa fin fatale. Ce ne fut ni par manque d’adresse

Ni de courage pour accomplir l’exploit qu’il tomba :

Non, non — une corde défectueuse, trop tendue,

Pressa son âme de s’envoler là-haut,

Disant bonne nuit au corps demeuré ici-bas."

Dans l’Angleterre du XVIIe siècle, des lits de plumes étaient prévus par précaution : "Une corde tendue du sommet de la tour de l’église All Saints (Hertford), et amenée obliquement jusqu’au sol, à environ quatre-vingts yards de la base de la tour, où, ayant été passée sur deux fortes pièces de bois clouées en croix, elle était fixée à un pieu planté en terre ; deux ou trois lits de plumes étaient alors placés sur les pièces de bois croisées pour recevoir un acrobate lors de sa descente et amortir sa chute. On lui fournissait aussi une planche plate, avec une rainure en son milieu, qu’il attachait à sa poitrine ; et lorsqu’il voulait exécuter son numéro, il se couchait sur le haut de la corde, la tête en bas, et ajustait la rainure à la corde, ses jambes étant maintenues par une personne désignée à cet effet, jusqu’à ce qu’il ait trouvé son équilibre. Il était alors lâché, et descendait avec une rapidité incroyable du sommet de la tour jusqu’aux lits de plumes, qui l’empêchaient d’atteindre le sol. Cet homme avait perdu une jambe, remplacée par une jambe de bois, à laquelle on avait ajouté, pour l’occasion, une quantité de plomb suffisante pour contrebalancer le poids de l’autre. Il exécuta l’exploit trois fois le même jour : la première fois les mains vides, la deuxième fois il tenait une trompette qu’il fit sonner en descendant, et la troisième fois il avait un pistolet dans chaque main, qu’il fit feu durant sa descente."

[Jehosaphat Aspin, "A Picture of the Manners and Pastimes of the Inhabitants of England from the Arrival of the Saxons Down to the Eighteenth Century, Selected from the Ancient Chronicles and Rendered in Modern Phraseology", 1825]

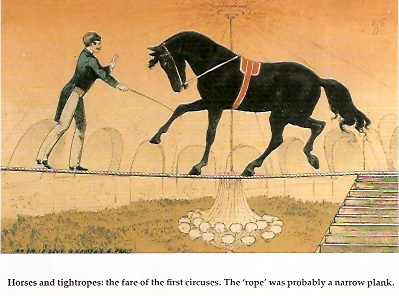

À la fin du XVIIIe siècle, Philip Astley, du King's Royal Regiment of Light Dragoons, étranger au monde du spectacle, crée le cirque tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Il est l’auteur du manuel d’équitation à succès "The Modern Riding Master" (1775).

Son idée révolutionnaire fut de transformer les exercices de routine dans ses écuries du Royal Grove, près du pont de Westminster, en un spectacle public, auquel il ajouta pantomime, chants et acrobaties : d’où le cercle du cirque que nous connaissons aujourd’hui.

Son second coup de génie fut de tourner son regard vers Paris et, en 1782, de s’associer à Franconi, descendant d’une famille de charlatans de Venise. Ensemble, Astley et Franconi mirent au point le système moderne de numéros rapides et installèrent leur propre amphithéâtre, le Cirque Olympique, boulevard du Temple, pour tester la formule. Ce fut un succès. La même année, Astley fut reçu à Versailles et surnommé "La Rose anglaise" par Marie-Antoinette. Il traversa la Révolution en organisant les célébrations de la Fête de la Bastille, mais dut fuir la France lorsque la Convention déclara la guerre à l’Angleterre en février 1793.

Le 26 février 1786, Hélène Masgomieri, la "Vierge noire", donne naissance à Marguerite Lalanne à Agde, dans l’Hérault. L’enfant deviendra Madame Saqui et vivra quatre-vingts ans.

Un Irlandais nommé John Brenon marcha sur la corde raide à Salem (États-Unis) en 1788, avec ses tours de prestidigitation et l’aide de son épouse. Pour faire sa publicité, il lança un ballon à air chaud avant la représentation.

["William Bentley’s Diary", décembre 1788]

Quand il en a l’occasion, le jeune artiste ne doit jamais manquer d’observer attentivement les funambules.

[Johann Wolfgang Goethe (1749–1832), écrivain de poésie, théâtre, littérature, théologie, sciences]

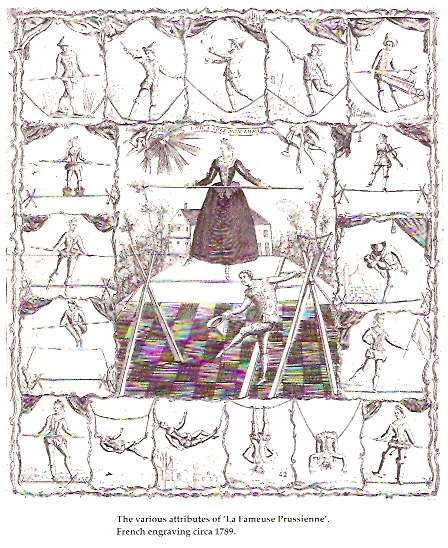

L’habitude du cirque moderne de "foreigniser" les noms des artistes existait déjà au Moyen Âge, quand les marchands parrainaient des numéros de corde au-dessus des foires comme publicité avancée. Les funambules devaient paraître au moins aussi exotiques que les marchandises étrangères qu’ils vantaient. Mais le public aimait aussi les voir étrangers pour une autre raison.

Français, Chinois et Turcs passaient pour les plus réputés des funambules, mais ils furent aussi, à un moment ou à un autre, l’incarnation d’ennemis traditionnels, soit ouvertement agressifs comme le Turc, soit obscurément menaçants comme le Chinois. Le Pape anathématisait les Turcs et prêchait la guerre sainte. Mais quelques funambules réussirent malgré tout à rendre leur nom turc célèbre dans les pays chrétiens. Peut-être parce que l’excitation de ces spectacles était renforcée, pour le spectateur indigène, par une jouissance coupable — son péché secret d’espérer la chute de l’étranger honni.

Comme le note le Chevalier de Jaucourt à l’entrée "Funambule" de "La Grande Encyclopédie", "Le plaisir que nous avons à voir un danseur de corde est la même attraction émotionnelle qui nous porte vers les objets capables d’exciter nos passions, même lorsque ces objets peuvent nous nuire."

Sous Charles Ier, une chanson célébra un artiste turc anonyme :

"A wight there is, come out of the East,

A mortal of great fame;

He looks like a man, for he is no beast,

Yet he has never a Christian name.

Some say he’s a Turk, some call him a Jew,

For ten that bely him, scarce one tells true,

Let him be what he will, ‘tis all one to you;

But yet he shall be a Turk."

[James Caulfield, "Portraits, Memoirs and Characters of Remarkable Persons, From the Reign of Edward the Third To The Revolution, Collected From the Most Authentic Accounts Extant", 1794]

"Tel fut l’effet des voltigeurs de corde qui visitèrent la Nouvelle-Angleterre, et après leurs exploits, des enfants de sept ans glissaient le long des clôtures et se blessaient de tous côtés."

["Dr Bentley’s Diary", Boston, États-Unis, 31 juillet 1792]

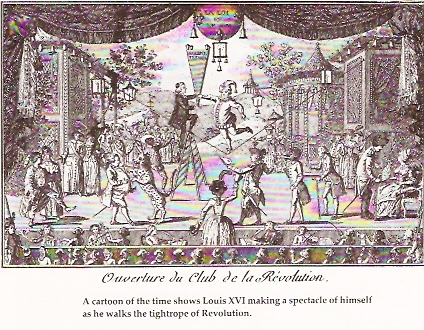

Le frère de Louis XVI (1754–1793), le comte d’Artois, prit des leçons de corde avec le père de Madame Saqui, Navarin le Fameux, venu spécialement au palais. Dans ses mémoires, Madame Saqui se souvient que son père lui souhaitait "une jambe aussi brillante" que celle du futur roi.

La Cour suivit la mode royale. Le comte de Cheverny écrit dans ses mémoires : "Le baron de Vioménil, le comte d’Ourches, le marquis du Hautoy me tinrent compagnie, ainsi que le chevalier d’Aspremont, et nous prîmes tous des leçons de corde. Nous étions entraînés par un danseur de corde de Restier. Le meilleur d’entre nous fut le comte d’Ourches, qui était fort et agile."

Les heureux élus de la Cour tentaient de suivre l’esprit des Lumières, mais ils n’en imitaient que la surface, adoptant un style de vie de bergère comme Marie-Antoinette au Trianon pour une seule saison, jouant au serrurier comme le roi, ou prenant des leçons de corde comme son frère. Ces expériences furent éphémères et superficielles. Au lieu d’indiquer un changement de mentalité, elles s’avérèrent n’être que des passe-temps inoffensifs. La tradition l’emporta.

La Révolution devait balayer ces velléités.

Après la Révolution française (1788–1799), le Sadlers Wells Theatre monta une pièce intitulée "Gallic Freedom: Or Vive la liberté!" qui mettait en scène l’assaut de la Bastille et se terminait avec la Liberté s’élevant de ses ruines sur une corde raide.

Les braves habitants de Boston, aux États-Unis, mirent longtemps à accepter théâtres et amuseurs parmi eux, mais le 10 août 1792, le "New Exhibition Room, Board Alley", ainsi qu’ils appelèrent leur premier théâtre, ouvrit ses portes. Les pièces restaient encore mal vues, si bien que l’astucieux directeur de l’"Exhibition Room" les annonça comme des "conférences morales", sans tromper personne, sauf quelques pieux qui ne venaient pas.

Le 12 août, on présenta une conférence morale, "Venice Preserved", avec entre les actes "Danse sur la corde raide par MM. Placide et Martine" et "Divers exercices sur la corde molle par M. Robert".

Quatre jours plus tard, on trouve la pièce de Shakespeare "Taming of the Shrew" déguisée en "Une conférence morale favorite intitulée... Catharine and Petruchio", et de nouveau MM. Placide et Martine divertissaient le public pendant que la troupe changeait ses maigres décors et costumes.

Le 25 janvier, la troupe connaissait toujours le même succès, avec de nouveaux numéros pour attirer le public, dont une chanson : "Whether My Love", chantée par Madame Placide, c’était sa deuxième tentative de chanter en anglais.

[R.W. Vail, "Random Notes", 1933]

When he’s above us, we are below him,

Yet with not ourselves together:

We dare not hazard a leg or a limb,

For cracking a parcel of either:

But he the predominant lord of the cord,

Domineers o’er the peasant, the knight and the lord,

And honestly shews fair play above board,

But yet, he shall be a Turk.

[James Caulfield, "Portraits, Memoirs and Characters of Remarkable Persons", 1794]

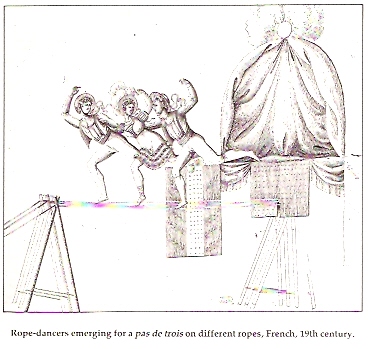

Sir Placide et Petit Diable, revenus de Londres, viennent de reparaître à l’horizon. Nicolet n’a pas tardé à annoncer dans ses affiches ridicules qu’ils exécuteront un "pas de deux" sur la même corde. (Théophraste nous apprend que les Grecs appelaient ce type de danse un "cordax". On la pratiquait dans des théâtres semblables à ceux de nos foires. Ceux qui fréquentaient ces lieux prenaient plaisir à la variété de poses obscènes et indécentes que la danse offrait.)

Tout le monde s’y précipite pour voir les deux hommes marcher gauchement sur une corde, tomber l’un après l’autre, et rire de leur propre maladresse, ainsi que du public assez sot pour être venu les voir. On les croise maintenant sur les boulevards et dans la ville, vêtus à l’anglaise et montés sur des chevaux de ce pays, aussi ridicules qu’ils l’étaient sur la corde. Quant à leur conduite, elle n’a pas changé.

["Le Chroniqueur Désoeuvré Ou L’Espion Du Boulevard Du Temple", auteur anonyme, XVIIIe siècle]

1800 apr. J.-C.

"Le degré le plus bas de l’art équilibriste est la prestation sur le globe. Marcher sur la boule roulante, en avant et en arrière, sauter et danser dessus, constituent l’A B C de la profession."

[Hugues Le Roux et Jules Garnier, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

"Un proverbe circule en coulisses du cirque, selon lequel l’amour détruit le centre de gravité des danseurs de corde, et en règle générale les équilibristes — c’est-à-dire les vrais artistes, non pas les jolies filles qui utilisent la corde comme tremplin — pourraient rivaliser avec les vestales romaines. Leur réputation est leur fortune, et elles sont soigneusement protégées par leurs parents. Il ne s’agit pas seulement d’éviter le danger de la maternité, qui met fin à la carrière artistique d’une équilibriste. Il ne faut courir aucun risque de quoi que ce soit pouvant nuire à la santé de l’artiste ; ainsi, ceux qui y sont attentifs peuvent apprécier le spectacle d’une équilibriste sans inquiétude quant à sa vie privée."

[Hugues Le Roux et Jules Garnier, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

"La beauté du spectacle réside dans la délicatesse, la variété, la facilité et la grâce des mouvements de l’artiste, et pour cette raison les femmes excellent comme équilibristes, car les hommes ne parviennent pas à accepter la suppression de leur force."

[Hugues Le Roux et Jules Garnier, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

Le célèbre mime Deburau (1794–1846) commença sa carrière au sommet de la soi-disant pyramide égyptienne, laquelle reposait sur les épaules d’un certain Monsieur et Madame Godot.

"Un jour M. et Mme Godot, 'Premiers Funambules d’Europe', déjà quelque peu passés, se trouvèrent — par quelque coup du sort — ivres… C’est le tour de Deburau de monter et il monte bravement, ce grand homme, inconscient du vin qui le soutient. Soudain, M. Godot tremble, Madame tremble, Monsieur s’appuie sur Madame, Madame s’appuie sur Monsieur : la pyramide égyptienne frissonne, la pyramide égyptienne tremble, la pyramide égyptienne s’écroule lentement, Deburau étant le premier à tomber.

Deburau est blessé, mais le public rit seulement. Oui, le public éclate de rire, au point d’ébranler le toit. Notre pauvre artiste, meurtri et contusionné, regarde le parterre les larmes aux yeux. Le parterre ne fait que redoubler son hilarité. Public ingrat ! comme l’acteur Baron l’aurait si bien dit."

[Henry Thétard, "Coulisses et Secrets", 1934]

Le nom de scène de Marguerite Lalanne, jeune fille, était "Mademoiselle Forioso", d’après une célèbre danseuse de corde de l’époque. Elle épousa Jean-Julien Saqui, avec qui elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise sous une colonne surmontée d’une urne, dans la 40e division, près de l’allée. Mais Madame Saqui (1786–1866) avait de meilleures idées que de tourner avec la troupe familiale de son mari.

Elle partit seule pour Paris, où elle devait rendre son nom célèbre.

Elle arriva au Tivoli, le Luna-Park de Paris, juste à temps pour voir Forioso tomber de sa corde. C’était son moment : elle remplaça aussitôt l’étoile déchue. Sa renommée grandit de jour en jour. Tout Paris se pressa pour la voir et l’adopta. Elle lança la mode : chacun portait des chapeaux à plumes d’autruche "à la Saqui", ou achetait des boîtes de bonbons à son effigie.

Napoléon Bonaparte (1769–1821) fit marcher Madame Saqui sur une corde pour allumer les célèbres feux d’artifice Ruggieri affichant dans le ciel de Paris les initiales de sa nouvelle impératrice en guise de bienvenue.

John Harvey Darrel, juge en chef des Bermudes, décrivit un exploit similaire lorsqu’il la vit se produire aux Vauxhall Gardens en 1816 :

"Suddenly a bell rings, the music ceases, away runs the whole party, you follow, unknowing why or whither. But in spite of the tumult and chattering you shortly arrive at the end of one of walks and perceive that fireworks are about to be let off. In a moment the whole air is ablaze, crowns, hearts, initials and various figures show themselves in meteoric flashes and disappear, attended by sudden flashes which gleam on all sides through the wreathing smoke and culminate in a terrifically grand spectacle: the heroine of the piece [Saqui] appears as a rope-dancer, ascends the cord which at a considerable angle is rigged to a height of seventy or eighty feet. Through the smoke and flames she rapidly climbs the blazing pinnacle to the top where rockets seem to graze her in her course, exploding above, beneath, around her and spangling her flimsy dress with their scintillations. Every moment you expect to see the rope severed, to see her precipitated from the dizzy height. But still she supports herself like those fabled Elves which ride upon the storm."

[Bermuda Historical Quarterly, 1949]

"A human figure moving in a burning atmosphere and at so great a height from 'solid earth' presents a most imposing spectacle. For ourselves we can only say that it rivals what our imagination has conjured up from the enchantments of the Arabian Nights. This surprising female, sparkling with spangles and tinsel and her head canopied with plumes of ostrich feathers, ascends the rope to a man seated at the top in the midst of blue lights and a hundred wheels and stars and rockets; thence she again descends with a rapid step, stopping only for a few moments near the centre of the long and dazzling line."

[The Literary Gazette, 1817]

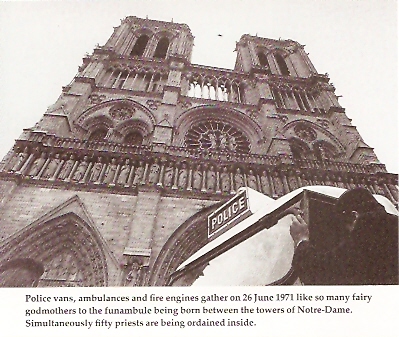

Madame Saqui salua la naissance de l’héritier tant attendu de Napoléon, le roi de Rome, en marchant entre les tours de la cathédrale [Notre-Dame, Paris]. Comme l’Empereur avait divorcé de Joséphine pour Marie-Louise, le fruit d’une telle union fut considéré comme un crime par l’Église et donc la traversée de Notre-Dame par Saqui comme sacrilège.

Une vieille dame qui vécut centenaire faisait dire une messe chaque année pour l’âme de Saqui, qu’elle disait condamnée à danser entre ciel et terre pendant deux cents ans, ne se reposant que lorsqu’il y avait un arc-en-ciel sur lequel s’appuyer.

Madame Saqui est invitée au fameux "Dîner des Bêtes", où chaque convive incarne un animal. Est-ce une simple coïncidence si on lui attribue le rôle de l’aigle ? Ou un présage de sa relation avec l’Empereur, alors à l’apogée de sa gloire ? Depuis quelque temps elle dédiait ses prestations au "héros" d’Eylau, de Friedland, de Wagram… ce qui faisait d’elle un choix évident pour se produire lors d’une fête donnée par l’Empereur pour sa Garde. Ce soir-là un feu d’artifice effleura son bras et elle faillit tomber de la corde. Elle réussit à s’allonger, puis à glisser vers le mât. Son numéro semblait terminé. Napoléon vint la voir et, par compassion, toucha le bras blessé. Elle cria de douleur, puis, défiant ses ordres de rester immobile, se releva et déclara : "Tout comme vous êtes le maître de votre Garde, je suis maître sur la corde." Napoléon fut captivé. Il l’appela "L’Enragée". Dès lors, elle devait suivre son bivouac, divertissant les soldats entre deux assauts.

De retour des champs de bataille, elle mimait sur la corde certaines des actions auxquelles elle avait assisté. Armée d’une épée et vêtue d’une cuirasse dorée, elle illustrait ses récits en imitant tel ou tel général, toujours à la gloire de l’Empereur. Il semble que les deux aigles se comprenaient.

En 1812, Madame Saqui parcourt de nouveau l’Europe, cette fois avec grand apparat, une douzaine de fidèles Turcs escortant sa voiture frappée de l’aigle impérial. Pendant quelque temps, elle est "La première Funambule de Sa Majesté l’Empereur", jusqu’au jour où, à Agen, un fonctionnaire remarque l’aigle et s’en plaint. Des ordres venus de Paris imposent de l’ôter. Saqui est humiliée et revient à des scènes plus pastorales. Mais elle ne renoncera pas aux feux d’artifice de ses batailles simulées. Bientôt elle devra de toute façon changer de numéro, car l’Aigle est tombé avec la retraite de Russie. Et voici Waterloo.

Pour l’entrée à Paris de la duchesse de Berry le 17 juin 1816, Madame Saqui décide de ranimer une cérémonie vieille de 500 ans. Tandis que la duchesse passe sous une voûte de drapeaux blancs, Saqui surgit de nulle part, comme par enchantement. Puis elle pénètre dans la voûte et jette une couronne de lauriers dorés sur la tête de la duchesse.

"20 avril – 6 mai 1823, Mademoiselle Romanini l’aînée, artiste orichalcienne, accompagnée de ses deux sœurs, arrive du Cirque Olympique de Paris. Une artiste orichalcienne danse sur le fil d’archal [fil de fer]. Mlle Romanini fit plus que danser. Elle montait sur le fil lorsqu’il était en mouvement et se tenait dessus, suivant son oscillation."

[J.E.B. (De Rouen), "Histoire Complète Méthodique des Théâtres de Rouen", 1880]

"L’admiration est un signe de faiblesse si elle est trop facilement donnée — on ne doit pas récompenser également un danseur de corde et un poète."

[Honoré de Balzac, Illusions Perdues, 1843]

Napoléon [Bonaparte] défait, Madame Saqui part à Londres où elle se produit aux Vauxhall Gardens. C’était une visite qu’elle n’avait pu effectuer tant que la France et l’Angleterre étaient en guerre. La "Première acrobate de Sa Majesté Louis XVIII" fait sa première apparition publique vêtue d’un collant couleur chair. Le Londres victorien murmure sa désapprobation. Dès qu’elle comprend le problème, Saqui emmène un de ses Turcs en coulisse et reparaît presque aussitôt portant son pantalon. Dans ce costume bouffant démesuré, elle continue comme si elle avait toujours eu l’intention d’apparaître ainsi vêtue.

"In the midst of a great burst of fireworks, Bengal lights glimmering faintly in the clouds of smoke, she (Saqui) stands on a rope, sixty feet up, and follows a narrow and difficult path to the end of her journey. Sometimes she is completely hidden from our eyes by the billowing waves, but from the way she walks, so self-assured, one would think an Immortal was walking peacefully towards her celestial home."

[Lerouge sur Madame Saqui à Vauxhall]

Madame Saqui donne la première de nombreuses représentations d’adieu en 1845. Le poète Théodore de Banville rapporte : "Sans m’attarder à admirer ses acrobaties, je regardais plutôt le visage de la danseuse et j’y vis les restes pitoyables d’une beauté supérieure. Soudain, tandis que je la regardais, elle devint pâle, ses lèvres se crispèrent, ses yeux s’exorbitèrent et un murmure de pitié et de sympathie s’éleva de la foule : Madame Saqui venait d’échouer à exécuter un de ses plus beaux passages. J’en avais oublié le nom, mais peu importait tant j’étais absorbé par le pathétique de son expression. Trois fois elle essaya, dans un effort terrifiant, de surmonter sa difficulté, et trois fois son corps épuisé trahit son courage. Rien ne pouvait exprimer la colère, le désespoir et l’immense remords qu’elle cachait sous son sourire."

"Madame Saqui fut honorée de fleurs et d’applaudissements, mais au moment même où elle s’apprêtait à quitter la scène ses forces la trahirent et elle éclata en sanglots. Après le spectacle, alors qu’elle retirait son casque d’or pour la dernière fois, un de ses vieux amis, écrivain aujourd’hui disparu, me la présenta : 'Vous voulez être poète', me dit-elle avec un doux sourire triste, 'mais ne voyez-vous pas ce qu’est la gloire ?'"

[Souvenirs, 1882]

Elle devait marcher sur la corde encore vingt ans.

En 1852, à l’âge de soixante-six ans, Madame Saqui entreprend une tournée en Espagne. Sur le chemin du retour, elle est dépouillée de ses recettes par un brigand de grand chemin, et les journaux s’emparent de l’histoire. Saqui fait de nouveau la une. L’Illustration écrit : "Si elle continue à danser, parfois même suspendue par les talons, c’est parce que le plus infâme bandit de toute l’Espagne l’a récemment dépouillée dans la Sierra Morena, lui prenant tout sauf sa fierté."

Au théâtre de Madame Saqui, toute la pantomime change tous les deux jours, les Turcs ont de fabuleux nouveaux costumes, et les acrobates sont célèbres pour leur éclat. Tout va bien jusqu’à la mort de M. Saqui : cet être effacé a toujours vécu dans son ombre, occupé aux livres de comptes du théâtre. Son remplacement par le frère de Saqui, Lalanne, s’avère désastreux. Il investit tout son argent dans des entreprises insensées, comme des chapeaux haut-de-forme lumineux, brevetés en vain par le malheureux.

Un jour, elle monte dans la voiture d’un certain Bertrand, un homme qu’elle connaît vaguement du théâtre, qui gagne sa vie en proposant des promenades et en vendant du beurre. Elle est mécontente de la course et se plaint. Le ton monte. Elle lui dit qu’il n’est rien d’autre qu’un marchand de lard et, avant de lui remettre le prix de la course, l’accuse d’être un brigand. Bertrand se souvient de l’insulte et jure de se venger de la célèbre acrobate. Il rend visite à son ami Fabien, marchand de parapluies, et le persuade de soutenir son projet de construire un théâtre à côté de celui de Saqui. Pour ajouter l’insulte à l’injure, le nouveau théâtre doit s’appeler le Théâtre des Funambules. C’est un succès immédiat, avec le jeune comédien Frédérick Lemaître et aussi le mime Deburau, qui avait fait ses débuts chez Madame Saqui. Ces deux artistes figureront plus tard dans le film de Marcel Carné Les Enfants du Paradis, interprétés par Pierre Brasseur et Jean-Louis Barrault.

Madame Saqui devint vaine et impérieuse avec l’âge. Elle ne se produisait que lorsqu’elle en avait envie et se complaisait sans cesse dans le souvenir de son passé : "J’ai gravi l’échelle de la vie de saltimbanque", se vanta-t-elle devant un journaliste venu l’interviewer, "depuis le tapis étendu sur les pavés de la rue, où seule, à l’âge de cinq ans, je devais gagner ma vie, jusqu’aux tentures d’or et de soie si souvent suspendues pour moi dans les palais des Rois…"

[Paul Ginisty, Mémoires d’une danseuse de corde, 1907]

"There is evidence that this Mme Austen, the 'Ariel of the Tightrope', was spurred on by rather special competition in the development of her ability to take the spectator’s breath away. From John McCabe’s journal we learn that the lady made her first particularly sensational tightrope ascension and descension across a busy street in the heart of San Francisco, USA — from the lot opposite the International Hotel to the top floor of that building. This feat she accomplished at about eight o’clock one morning in August 1855; the aerialist had intended to give her performance on the preceding evening, but had been prevented by too strong a wind. Early in October she did succeed in making a night ascension. But now an obtrusive rival appeared. At the same place, some three weeks later, one Signora Caroni, a member of Professor Risley’s troupe of gymnasts, performed the same act without using a balance pole; and then, on the third night afterwards, with Signor Caroni as her partner, she shared the honours of the first double ascension across the street. But not yet was the Italian upstart satisfied with the proof of her superior skill and daring. A month later, when the Risley troupe and the Stark’s dramatic company were sharing the boards at the Union Theatre, Signora Caroni made an ascension 'from stage to dome', over the heads of the audience! Mme Austen would be obliged to wait a while for the perfect opportunity to meet this challenge; but it came, on a March evening of 1857. At the Metropolitan the original 'Ariel of the Tightrope' made an ascension, without the aid of a balance pole, from stage to upper tier — a performance described by a not unduly flattering reporter as 'terrific'."

[G. R. MacMinn, The Theater of the Golden Era in California, 1941]

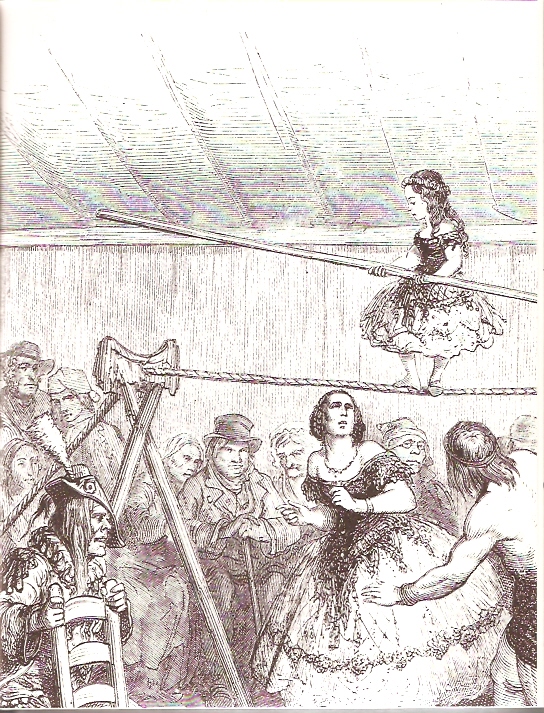

Dès le début, les danseurs de corde furent intégrés au cirque. Mais c’étaient les jolies femmes et les clowns sur des fils bas qui étaient recherchés, et non l’art hautement individuel du solitaire sur le fil de grande hauteur. À partir du moment où Philip Astley inventa le cirque moderne dans les années 1780, les funambules ne furent plus que de jolies danseuses sur un fil d’argent, faisant la transition entre un chien savant et un prestidigitateur.

Était-ce une simple coïncidence que, au XIXe siècle, alors que les cirques prospéraient et se multipliaient, Blondin apparût, qui devait à nouveau mystifier le monde par ses grandes traversées ?

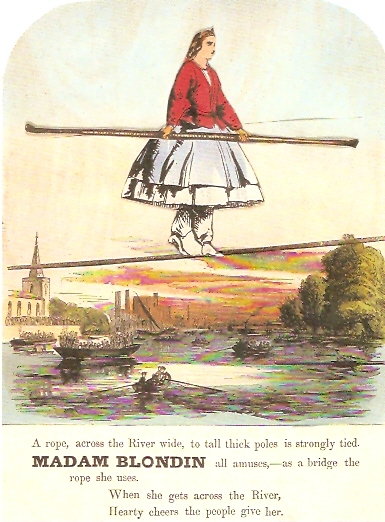

Le 28 février 1824, à Saint-Omer, Pas-de-Calais, naît un autre funambule de génie, Jean-François Gravelet, plus tard nommé Blondin du nom de son premier maître. Poissons comme Madame Saqui, il vivra comme elle pour le fil de fer et mourra comme elle dans son lit après une longue et dangereuse existence, quelques jours avant son soixante-treizième anniversaire. Il repose au cimetière de Kensal Green, à Londres.

"Gabriel Ravel (1810–1882) prend tant de libertés avec la corde qu’on oublie les dangers qui l’entourent. Son approche sereine dissimule à son public les précipices qui s’ouvrent sous ses pieds."

[Journal des Théâtres, 1830]

Gabriel Ravel devait remarquer le jeune Blondin à l’école d’acrobatie de Ducrow à Lyon et l’emmener en tournée en Amérique avec sa famille d’acrobates.

Blondin lui-même débuta au cirque. Le célèbre funambule Gabriel Ravel l’adopta comme un fils, ce qui compensait en partie ses origines raplatie (terrestres, non circassiennes). Mais cela ne dura pas. La routine du cirque ne pouvait étancher sa soif de gloire et il aspirait à la liberté. Possédant désormais une technique de haute voltige infaillible, il se sentait perdu et sous-estimé parmi tous les autres numéros. Sans le savoir, il s’engageait dans une quête de toute une vie pour retrouver l’héroïsme des guerres napoléoniennes dont il avait entendu parler sur les genoux de son père. C’était une folie de grandeur que sa force de caractère allait transformer en gloire. Un héros se tient seul. Il le savait. Et il quitta donc le cirque pour toujours.

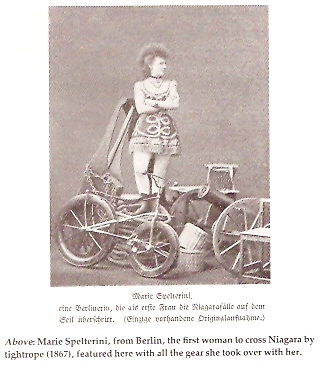

À l’âge de 35 ans, le 30 juin 1859, Blondin accomplit pour la première fois l’exploit de traverser la gorge située au-dessous des chutes du Niagara — une distance d’environ 340 mètres — sur un fil de fer, créant ainsi sa célébrité et sa fortune. Le fil était tendu à 50 mètres au-dessus de l’eau, long de près d’un demi-kilomètre et épais de seulement 7,5 cm. L’obsession de Blondin pour les chutes du Niagara se poursuivit et il effectua en réalité 16 traversées supplémentaires, chacune plus audacieuse que la précédente :

Il les traversa les yeux bandés, en poussant une brouette ; une fois, il transporta un réchaud, s’arrêta à mi-parcours et se prépara une omelette, et une autre fois il passa sur des échasses. En août 1859 il traversa la gorge avec son impresario Harry Colcord sur le dos.

* Voir les comptes rendus complets, les témoignages et la galerie de photos ailleurs sur ce site.

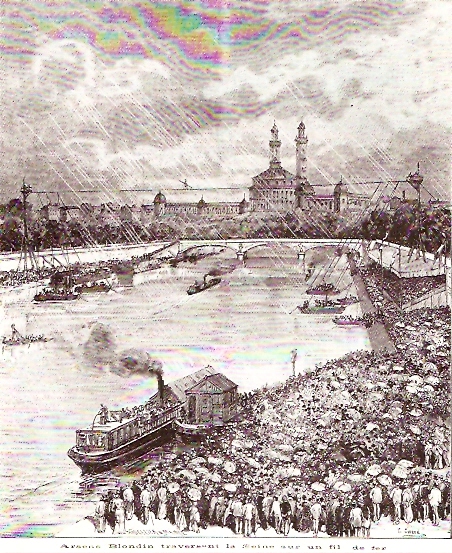

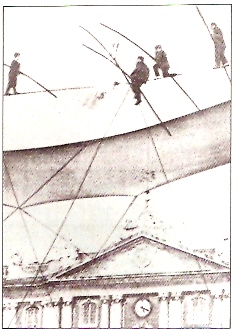

Le spectacle de Blondin au Crystal Palace (Londres) en 1861 — bâtiment aujourd’hui démoli — fut un triomphe. Il suspendit son fil à travers la grande arche du bâtiment, à cinquante-deux mètres du sol. La corde était réputée être la même que celle utilisée aux chutes du Niagara, si bien que de nombreux visiteurs n’hésitèrent pas à s’emparer de souvenirs dans la grande bobine de corde excédentaire.

Au Crystal Palace, une seule ombre passa un instant sur son soleil : le jour où Blondin fit rouler sa fille de cinq ans sur le fil dans une brouette. Comme les collants couleur chair de Madame Saqui, cela causa un scandale. Les Victoriens sentimentaux protestèrent. L’effronté Français ! Blondin dut s’arrêter et rouler une marionnette à la place.

"In 1861 a great attraction offered by Cremorne to the public was the crossing of the River Thames [London] on a tightrope by the female 'Blondin', Madame Genevieve. Her real name was Selina Young, but it would never have done in those days to use so plebeian a patronymic… The tightrope was raised on trestles from Cremorne to the opposite shore. The female Blondin started from Battersea, but when about only six hundred feet from the end of her journey she stopped, and there was a long pause while attendants tried to tighten the remaining portion of the rope, which was sagging too much to make it possible for Madame Genevieve to continue her journey. The rope was tightened and she began to move forward, but as she moved the rope began to swing to and fro, and it was discovered that some unspeakable rogue had cut the guy ropes in order to steal the lead weights. It was of course impossible to proceed, and with the greatest presence of mind the girl threw away her balancing pole, bent down and caught the rope with both hands, swung herself down onto one of the sway ropes, and slid down into the river, where she was picked up by a boat."

[Walter Scott, Bygone Pleasures of London, 1948]

"To venture in all sorts of situations in which one may not have any sham virtues and where, as with the tightrope-walker on his rope, one must either stay or fall."

[Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols, 1889]

"She (Oceana) would take up the attitude (on the rope) of reclining in a hammock to exhibit her beauty without too much exertion."

[Hugues Le Roux, "Acrobats and Mountebanks", 1890]

En 1893 Toulouse-Lautrec fut interné dans un asile d’aliénés par sa famille. Selon ses médecins, le principal symptôme de sa maladie était la perte de mémoire. Son ami Joyant, désireux d’obtenir sa libération, imagina le stratagème suivant. Pour prouver que les médecins se trompaient, Toulouse-Lautrec devait dessiner de mémoire des scènes des spectacles populaires de l’époque. C’est ainsi qu’il vint à dessiner aux pastels et aux crayons "La danseuse de corde".

1900 apr. J.-C.

"Start on a ball, not on a rope or wire," dit William Sansom dans "Pleasures Strange and Simple" (1953). "Practice until you can stand on a large globe as it revolves at speed."

"The ease with which these feats are performed by practised equilibrists is only apparent. It is not un-exhausting. It costs much mental and physical strain, many performers descend streaming with sweat and remain dangerously unapproachable afterwards. There are several theories as to how tightrope walking is possible at all. Hypnotic theories, for instance, hold that the point of sight acts in some way as a mesmeric focus. Equilibrists and ascensionists on the rope have admitted to a feeling, after some seconds of concentrated gaze, of peculiar isolation and of a physical attraction towards the guidon; and this, they say, is accompanied by an involuntary stiffening of the muscles that in effect assists the rope walk. Others say that a concentration of the eyes allows one to listen inwardly with the ears, the sense of hearing being held indivisible from the sense of poise. M. Blondin used to walk blindfolded…"

[William Sansom, "Pleasures Strange and Simple", 1953]

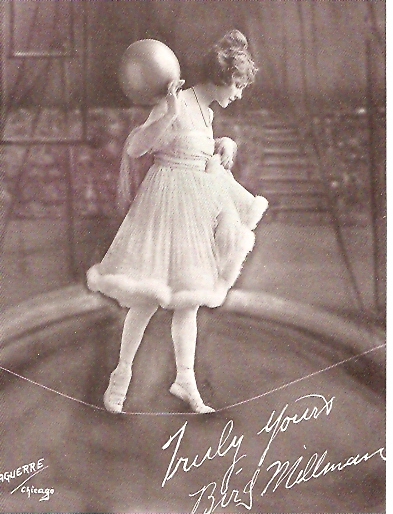

La funambule américaine Bird Millman (1890–1940) donna de remarquables interviews :

"To some folks a slack wire is their idea of nothing to walk on. To me, it’s a whole street, with curbing and pavements thrown in." "Pittsburgh Post", USA, mai 1913

"Every girl ought to walk a tightrope. It is a fine, healthy exercise. It develops a rare set of muscles and self-confidence and teaches one how to walk properly on the street." "Milwaukee News", USA, 1913

"The spellbound audience stares amazed at the fairy-fantastic ethereal aspect of the graceful white figure far above them, but I know that I am in the presence of the veritable Queen of the air, for I have seen the little diamond cross quivering at her breast. Frieda Birkeneder always wore that little cross; I noted its gleam when she first glided along the starry dome of the Berlin Winter Garden, and I saw it shimmer through the red blood that drenched her white tights when they carried her unconscious body from the ring of Lisbon’s 'Coliseo'. The accident took place at their third night’s performance in Lisbon; on the opening night her brother Karl fell, but that night Frieda had the worst mishap that can befall a cyclist on the high wire; she lost a pedal, and in her fall she struck one of the wire cables that connected her rope with the ground. She was carried out of the ring, but quickly recovered consciousness and insisted on being led back, battered and bruised and bloodstained, to take the call. She sustained some deep, painful cuts, but she won Lisbon. The Birkeneders were petted like spoilt children; every night the vast auditorium was filled to the last seat with enthusiasts. Bets were freely offered and taken on various issues — whether one of the artistes would fall that night, how old the various members of the troupe were, how long they rehearsed and whether they should accept the invitations given to them; in short, the Birkeneders were the central focus of the town’s interest."

[August Köber, "Circus Nights and Circus Days", 1931]

"To think of you dancing on the tightrope! You who ought to live in luxury!…"

[Maurice Leblanc, "Dorothy, Danseuse de Corde", 1923]

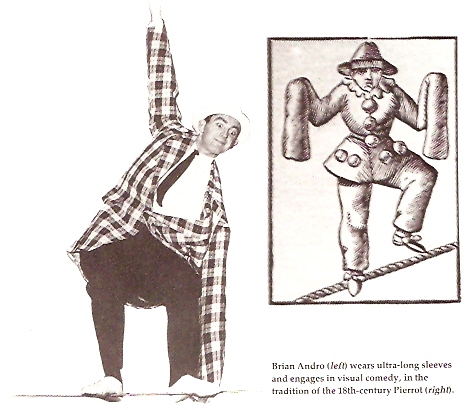

August Köber, dans "Circus Nights and Circus Days" (1931), décrit "a young man, clad in white flannels and carrying a Japanese parasol, who proceeded to dance an extravagant cakewalk, in the course of which he tripped, stumbled, twisted and wobbled, balancing himself in precarious but comic attitudes on alternate feet, kicking out wildly and making frantic clutches at the empty air. But when his performance was finished he put his hands in his pockets and walked erect with light steps and easy bearing to the platform at the further end of the wire."

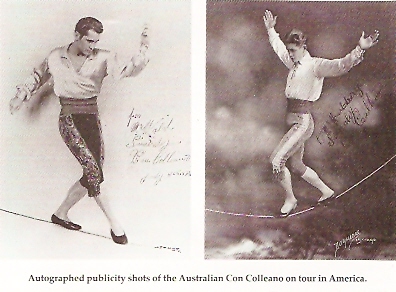

Dans les années vingt et trente, Con Colleano (1899–1973) dansait des tangos et fandangos sur le fil, et enlevait son pantalon pendant un saut périlleux arrière pour apparaître en culotte moulante de torero. Il affrontait ensuite un taureau imaginaire avec sa cape.

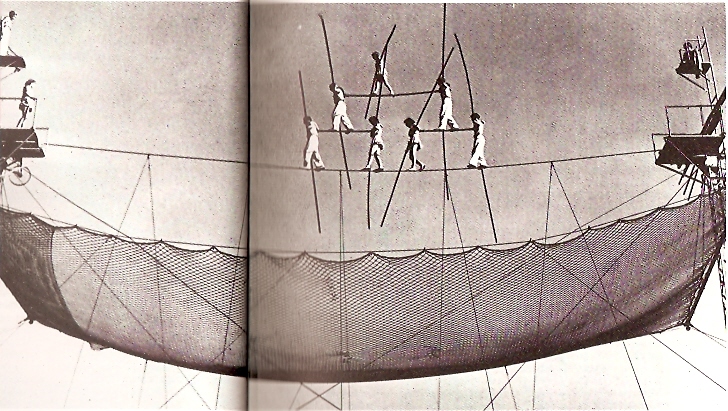

En 1946, au cirque Ringling, Karl Wallenda réalisa son ambition de toujours : une pyramide à sept hommes, en trois niveaux de quatre, deux et un. Deux paires d’hommes portaient des barres sur lesquelles se tenaient deux autres hommes portant une troisième barre pour le dernier, une femme en équilibre sur une chaise. La pyramide se produisit quinze ans sans incident.

En 1962 elle s’écroula, causant deux morts.

Karl Wallenda continua seul, pratiquant les "skywalks". Le 22 mars 1978 à San Juan, Porto Rico, une rafale de vent le fit tomber de son fil. Il avait soixante-treize ans.

Les gestes du funambule sembleraient absurdes à quiconque ignorerait qu’il marche au-dessus du vide et de la mort. [Jean Cocteau (1889–1963), poète, romancier, dramaturge, cinéaste français]

1962 CORDES DE L’AMOUR

"I walk that tightrope of love for you

The rope is narrow in size

But loving you makes it seem so wide

I’m gonna walk that tightrope baby

Am I pleasing you?

Yes I can do it for you"

[Charlie Foxx]

ACROBATES

Poised impossibly on the high tightrope of love in spite of all,

They still preserve their dizzying balance

And smile this way or that,

As though uncertain on which side to fall.

[Robert Graves (1895–1985)]

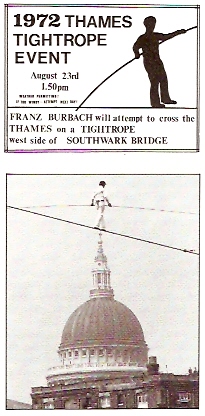

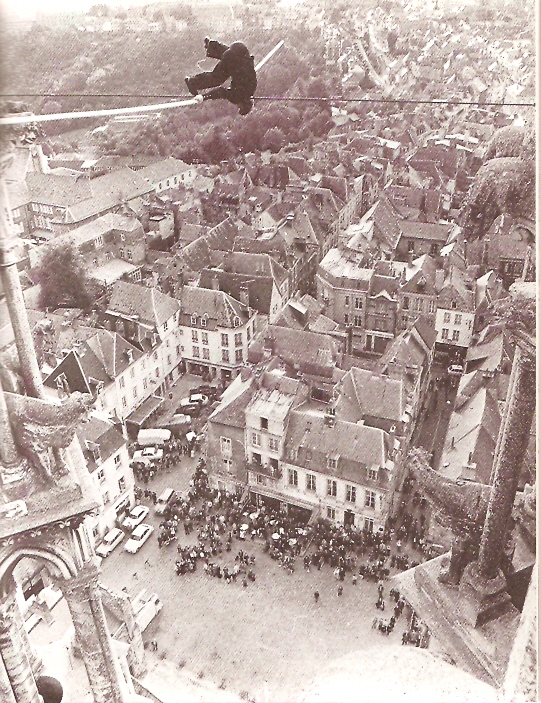

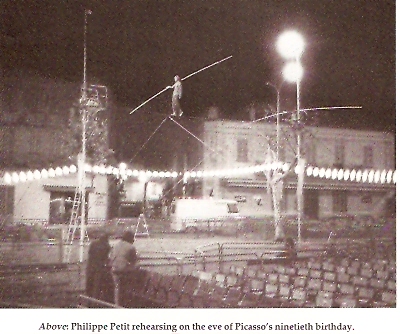

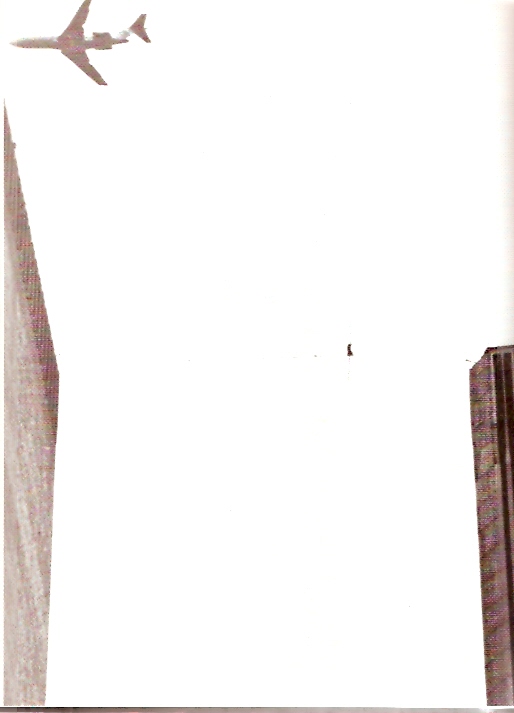

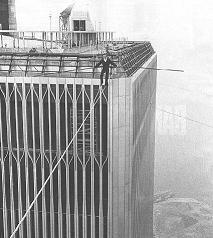

Le 7 août 1974, un jeune Français nommé Philippe Petit s’avança sur un fil installé illégalement entre les Twin Towers de New York, alors les plus hauts gratte-ciel du monde.

Voir ci-dessous la bande-annonce du film Man on a Wire avec Philippe Petit.

L’extraordinaire traversée sur le fil entre les tours du World Trade Center en 1974 est désormais connue sous le nom de "Twin Towers High Wire Walk".

TERRE

Some people say that my mother is like the earth

earthy, feet on the ground,

but I say feet on the tightrope.

Murphy Demoriane, 6 ans (années 1970)

2009

Chico au cirque Zippo recrée l’exploit audacieux de Blondin sur le fil.

Chico Marinhos célébra l’anniversaire de la traversée héroïque de Blondin aux chutes du Niagara le 30 juin 1859 en cuisinant un œuf sur un petit réchaud à gaz à 24 mètres de hauteur sur un fil au-dessus du chapiteau du cirque Zippo.

Liens vers des vidéos associées : funambules modernes du XXIe siècle

Cliquer sur les liens ci-dessous ouvrira les vidéos sur YouTube.

- Didier Pasquette and Jade Kindar-Martin, two professional funambulists of the Company Altitude, cross the Place des Jacobins – 30m high and 180m length

- Another excellent low wire performer

- Excellent lady funambulist

- Brazilian Circus from 1932

- Seiltänzerin

- Schlappseil Alexandra

- Slack wire – Dimitar Petrov

- Asian slack wire act

- Ramon Kelvink walks highwire and swaypole at Belfast City Hall

- Alan Martinez of Colombia crossing the Han River, Seoul, South Korea, at the 1st World High Wire Championships (2007). Time: 11 mins 30.54 seconds to cross 1 kilometre long rope

- First high wire world championships in Seoul 2007

- Twin Towers Tightrope Walk – Philippe Petit

- Trailer for “Man on Wire” about Philippe Petit

- Falko Traber, the world champion on the high wire

- Camera fastened on funambule David Dimitri’s balancing pole as he balances over a high wire 55m above the ground in St. Gallen, Switzerland

Crédits

Dennis Arundel, "The Story of Sadlers Wells" – Hamish Hamilton, Londres, 1965

Jehosaphat Aspin, "A Picture of the Manners and Pastimes of the Inhabitants of England" – J. Harris, Londres, 1825

G. Linnaeus Banks, "Blondin: His Life and Performances" – Routledge, Londres, 1862

Jacques Bonnet, "Histoire générale de la danse sacrée et profane" – Paris, 1723

Betty Boyd Bell, "Circus, A Girl’s Own Story" – Warren & Putnam, New York, 1931

Émile Campardon, "Les Spectacles de la foire" – Berger-Levrault, Paris, 1877

Hieronymus Cardanus, "De Subtilitate" – Nuremberg, 1556

James Caulfield, "Portraits, Memoirs and Characters of Remarkable Persons" – Londres, 1794

Edwin B. Chancellor, "The Pleasure Haunts of London During Four Centuries" – Constable, Londres, 1925

Jean Cocteau & Man Ray, "Le Numéro Barbette" – Jacques Damase, Paris, 1980

Mathieu de Coucy, "Histoire de Charles VII de 1444 à 1461" – France, 1661

George Chindahl, "A History of the Circus in America" – Caxton, Caldwell, Idaho, USA, 1959

William Coup, "Sawdust and Spangles" – Herbert Stone, Chicago, USA, 1901

Dean’s Moveable Book, "Blondin’s Astounding Exploits" – Londres, 1862

William Depping, "Merveilles de la force et de l’adresse" – Hachette, Paris, 1869

M. Willson Disher, "Pleasures of London" – Robert Hale, Londres, 1951

Witold Filler, "Cyrk" – Varsovie, 1963

Victor Fournel, "Le Vieux Paris. Fêtes, jeux et spectacles" – Mame, Tours, 1858

Victor Fournel, "Les Spectacles populaires et les artistes des rues" – E. Dentu, Paris, 1863

Jean Froissart, "Chroniques" – Michel Le Noir, Paris, 1498

Thomas Frost, "Circus Life and Circus Celebrities" – Tinsley Bros, Londres, 1876

Paul Ginisty, "Mémoires d’une danseuse de corde" – Paris, 1907

Raphael Holinshed, "Chronicles" – 1577

Hugues Le Roux & Charles Garnier, "Acrobats and Mountebanks" – Chapman & Hall, Londres, 1890

Isaac Greenwood, "The Circus; its Origins and Growth Prior to 1835" – The Dunlap Society, New York, 1898

August Köber, "Circus Nights and Circus Days" – Sampson Low, Marston, 1931

Maurice Leblanc, "Dorothée, danseuse de corde" – Paris, 1931

Alfred Lehmann, "Unsterblicher Zirkus" – Leipzig, 1939

Henry Morley, "Memoirs of Bartholomew’s Fair" – Chapman & Hall, Londres, 1859

G.R. MacMinn, "The Theater of the Golden Era in California" – Caxton, Caldwell, Idaho, USA, 1941

James Peller Malcolm, "Anecdotes of the Manners and Customs of London" – 1808

James Peller Malcolm, "Miscellaneous Anecdotes Illustrative of the Manners and History of Europe" – 1811

Louis Péricaud, "Le Théâtre des Funambules" – Léon Sapin, Paris, 1877

Philippe Petit, "Trois Coups" – Herscher, Paris, 1983

Philippe Petit, "On the High Wire" – Random House, New York, 1985

Christine de Pisan, "Faits et bonnes mœurs du roi Charles" – 1405

Lord George Sanger, "Seventy Years as a Showman" – Dent, Londres & Toronto, 1926

William Sansom, "Pleasures Strange and Simple" – Hogarth Press, Londres, 1953

Walter Scott, "Bygone Pleasures of London" – Marshland Publications, Londres, 1948

Jacob Spon, "Recherches curieuses d’antiquité" – T. Amaulry, Lyon, France, 1683

Joseph Strutt, "Sports and Pastimes of the People of England" – Londres, 1793

Henry Thétard, "Coulisses et secrets" – Plon, Paris, 1934

Raymond Toole-Stott, "Circus and Allied Arts" – Derby, 1964

R.W. Vail, "Random Notes" – American Antiquarian Society, Worcester, Mass., USA, 1933

Wilson, "Wonderful! Wonderful! Wonderful!!! The Life and Extraordinary Career of Blondin, the Ascentionist" – C. Elliot, Londres, 1869

Images en noir et blanc:

Wallace Collection, Londres

John Dewe-Matthews

Roger-Viollet

The British Museum

Hertzberg Circus Collection, San Antonio Public Library, Texas

Hugo Williams

Jacques Pavslovski

Victoria and Albert Museum

Murphy Williams

Rayner-Canham

Harold E. Edgerton, copyright National Geographic Society

Roger Shaw

Mary Evans Picture Library

Peter Stark

Jean-Louis Blondeau

Hulton Picture Library

Times Newspapers Ltd

Extrait de "Chinese Acrobats", Foreign Languages Press, Pékin, 1974

Claude Champinot, France-Soir

J. Gourmelin

Sunday Telegraph

Mike Goldwater

Andrew Tweedie

Adam Sedgwick

Daily Sketch

David Dyas

Vic de Lucia, New York Post

Michel Jacques

Images en couleur:

Blondin et Madame Blondin: The British Library

L’auteur à Stratford East: Roger Shaw

Madame Saqui: Bibliothèque nationale

Chevaux et funambules: Bibliothèque nationale

Tenture des Grotesques: Photographie Giraudon

Affiche française (1810): Bibliothèque nationale

Madame Romanini et affiche française du XVIIIe siècle: Bibliothèque nationale

"La Danseuse de corde" par Henri de Toulouse-Lautrec: Musée national, Stockholm

L’auteur dans "Jubilee": Jean-Marc Prouveur

Marcher sur le fil, c’est défier la gravité, le temps et la peur — et entrer dans une lignée de rêveurs."

– Hermine Demoriane, The Tightrope Walker